|

12cm Minimalschartenkanone M.80 und M.85 |

|

|

|

Diese Geschütze waren in erster

Linie in Panzerkasematten eingebaut. Das Muster 80 aber auch in

Grusonschen Kasematten und Drehtürmen. Dieses Geschütz verfügte über

ein Stahlbronzerohr aus einem Gußstück mit einer Futterröhre mit

progressiven Drall und Schlussring, versehen mit einem links- oder

rechtsseitigen Flachkeilverschluss mit Broadwell-Liderung und

Zentralzündung. Eingelegt wurde das Rohr in die 12 cm

Minimalscharten-Lafette M 80 oder M 85. |

|

Kaliber: 120 mm |

|

Beschreibung aus dem Lehrbuch der Waffenlehre, 1905 |

|

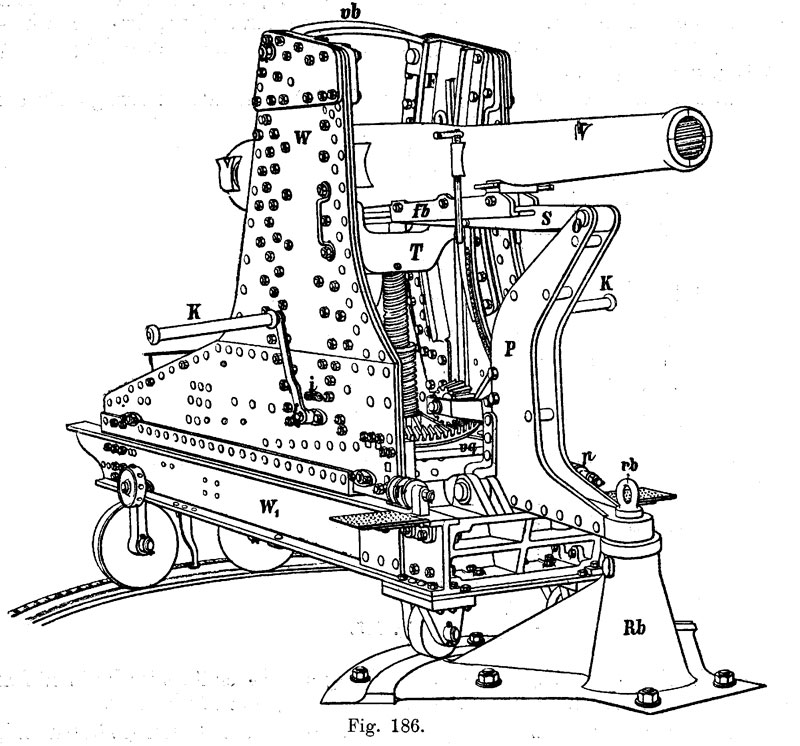

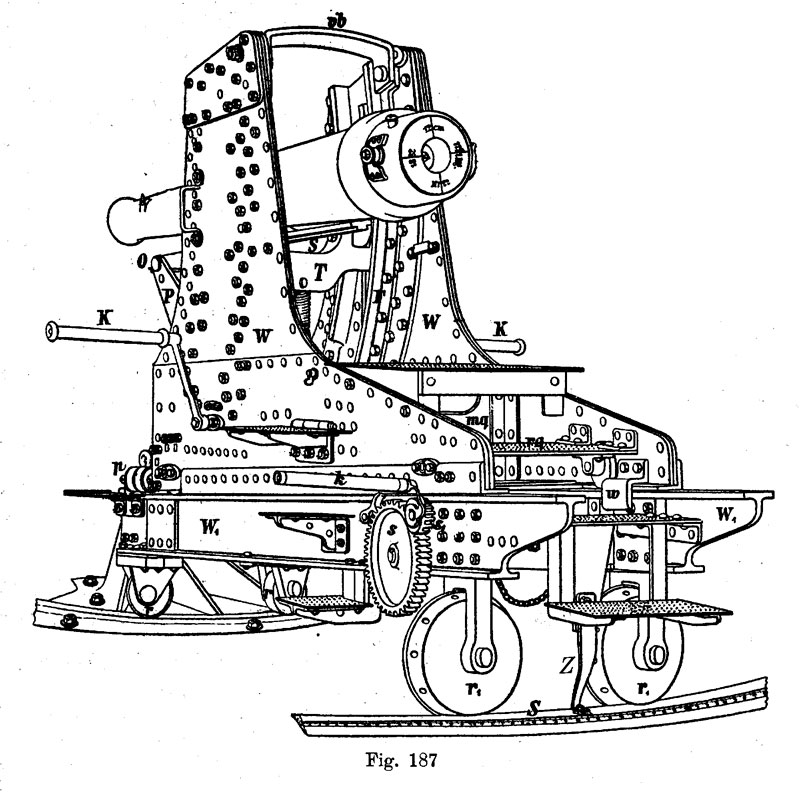

Die Rohre der 12 cm Minimalschartenkanonen M. 85 und

M. 80

sind einander gleich und im allgemeinen wie jene der 12 cm

Belagerungskanonen M. 80 eingerichtet. Als wesentliche Unterschiede sind zu bemerken: Am Vorderstück des Rohres (Fig. 184) sind symmetrisch zur Symmetrieebene zwei Aufsatzkanäle und zwei Visierkorne angeordnet. An der unteren Fläche des Vorder- und Mittelstückes sind die bronzenen Führungsbacken fb befestigt, welche das Rohr mit der Führungsschiene 8 der Lafette (Fig. 184) verbinden. Am unteren Rande jeder Führungsbacke befindet sich eine nach einwärts vorspringende Leiste, welche in einer Nut der Führungsschiene geführt wird. In Panzertürmen hat das linksstehende Geschütz einen nach links, das rechtsstehende einen nach rechts zu öffnenden Verschluß. Die 12 cm Minimalschartenlafette M. 85 (Fig. 184, 186, 187) besteht aus zwei Lafettenwänden samt Zugehör und der Schraubenrohrhebevorrichtung. Die Lafettenwände W sind aus mehreren aufeinander genieteten Blechen zusammengesetzt, unten durch drei Querbleche vq, mq, rq und das Bodenblech b, oben durch den Verbindungsbügel vb miteinander verbunden. Die Schildzapfen des Rohres liegen in Schildzapfenlagern zl (Fig. 184), die bei der Auf- und Abwärtsbewegung des Rohres in bogenförmigen, bronzenen Schildzapfenlagerführungen F gleiten; die letzteren sind innen an die Lafettenwände geschraubt. Die Schildzapfenlager zl ruhen direkt auf den Rollen ro des Rohrträgers T auf, welcher mit der Rohrhebevorrichtung in Verbindung ist und beim Heben und Senken des Rohres in geradlinigen Nuten der Schildzapfenführungen F geführt wird. Die Schraubenrohrhebevorrichtung ist in Fig. 185 dargestellt. Das vordere Querblech vq der Lafette hat in der Mitte einen Ausschnitt für die bronzene Richtschraubenradbüchse rb, welche an dem Querblech befestigt ist. Zwischen dieser und dem auf der oberen Fläche des vorderen Querbleches angenieteten Kugelführungsring f sind mehrere Kugeln eingelegt, auf welchen das bronzene Richtschraubenrad rr mit dem an dessen unterer Fläche befestigten Stahlring r aufliegt. Dadurch soll die Reibung bei der Drehung des Richtschraubenrades tunlichst vermindert werden. Die Nabe des Richtschraubenrades hat innen ein flaches, rechtsgängiges Gewinde für die äußere Richtschraube ar. Mit dem Richtschraubenrade sind die beiden Triebräder tr in direktem Eingriff. Dieselben sind auf die Triebradwellen tw aufgekeilt, welche in den Wellenlagern wl gelagert sind. Jede Triebradwelle kann mittels einer aufgesteckten Kurbel K werden. An jeder Lafettenwand ist außen ein messingenes Weiserschild i (Fig. 186 und 187) angebracht, welches mittels eines mit „auf " beschriebenen Pfeilstriches die Drehungsrichtung der Kurbel für das „Senken" des Rohres (der Rohrmündung) anzeigt. |

|

|

|

Die äußere Richtschraube

ar hat außen und im oberen Teile innen ein flaches,

rechtsgängiges Gewinde; an ihrem unteren Ende ist — um das

Herausschrauben derselben zu begrenzen — der Anschlag s

geschraubt. Die innere Richtschraube ist massiv und mit flachen, rechtsgängigen Gewinden versehen; dieselbe ist oben mit dem Rohrträger T verbunden und besitzt am unteren Ende einen Ansatz a, welcher das Herausschrauben der inneren Richtschraube aus der äußeren begrenzt. Der Rohrträger besitzt oben zwei in den Lagern l gelagerte Rollen ro, auf welchen die Schildzapfenlager mit ihren gewölbten Flächen aufruhen. Durch Drehen der Kurbeln in der Richtung der Pfeilstriche auf den Weiserschildern werden beide Richtschrauben, und zwar jene, deren Gewindreibung geringer ist, zuerst herausgeschraubt und dadurch das Rohr gesenkt, im Gegenfalle erhöht. Der eiserne Rahmen (Fig. 186 und 187) dient als Unterlage für die eigentliche Lafette und gestattet die Drehung des Geschützes |

|

|

|

im horizontalen Sinne um den unterhalb der

Schartenmitte gelegenen Drehpunkt. Er besteht aus zwei entsprechend verbundenen Rahmenwänden W1 deren obere Flächen als Gleitflächen für die Lafette dienen. Der eiserne Pivotträger P (Fig. 186) des Rahmens ist mit dem Reihbock Rb der Bettung durch den Reihbolzen rb verbunden, während die Rollen r und r1 des Rahmens auf bogenförmigen Bettungsschienen laufen. Mit dem Pivotträger P ist auch das Rohr mittels der stählernen Führungsschiene S durch den Pivotbolzen o beständig verbunden; die Führungsschiene ist parallel zur Rohrachse angeordnet und reicht von der Schartenenge bis nahe zum Schlußring des Rohres. An beiden Seitenflächen hat dieselbe je eine Längennut, in welche die Leisten der Führungsbacken fb eingreifen. Die Verbindung der Führungsschiene mit dem Pivotträger und dem Rohre bewirkt, daß sich letzteres beim Heben und Herablassen an den Schildzapfen mittels der Rohrhebevorrichtung um einen nahezu in der Mitte der Schartenenge gelegenen Punkt dreht und beim Rück- und Vorlaufe der Lafette das Rohr sich nicht parallel zu seiner ursprünglichen Stellung, sondern — indem dieses mit den Schildzapfen parallel zur oberen Rahmenfläche und dabei längs der vorn befestigten Führungsschiene gleitet — sich stets so bewegt, |

|

|

|

daß die Rohrachse bei jeder Elevation oder Senkung

durch die Schartenenge hindurchgeht. Zur leichteren Bewegung der Lafette auf dem Rahmen dienen die Rollenpaare lr und l1r1 (Fig. 184), deren Achsen in den an den Innenflächen der Lafettenwände angeordneten Rollenlagern l und l1 gelagert sind. Zur Führung der Lafette auf dem Rahmen ist rückwärts an jede Lafettenwand der Führungswinkel w und vorn die Bodenklammer bk innen angeschraubt. Die beiden Bodenklammern verhindern überdies das Aufspringen der Lafette beim Schusse. |

|

Zur Einschränkung des

Rücklaufes sind innerhalb der Rahmenwände zwei hydraulische Bremsen

angeordnet, deren Bremszylinder bc mit den Lafettenwänden

fest verbunden sind, während die Kolbenstangen mit dem Rahmen in

Verbindung stehen. Zur Begrenzung des Rück- und Vorlaufes der Lafette dienen zwei Paar Kautschukpuffer, von denen das vordere Paar p oben auf den Rahmenwänden und das rückwärtige Paar p1 an der Innenseite der Rahmenwände angeordnet ist. Die Stoßflächen für die Puffer bilden die vorderen Stirnflächen der Lafettenwände beziehungsweise die rückwärtigen Flächen der Bremszylinder. Um die Lafette auf dem Rahmen zurückführen zu können, ist noch eine Rückholwinde vorhanden, welche bei Minimalschartenkanonen mit links-(rechts-)seitigem Verschluß links (rechts) am Rahmen angeordnet ist und mittels der Stirnräder s und s1 samt Kurbel k (Fig.187) betätigt. |

|

|

|

Zum Erteilen der

Seitenrichtung ohne Benützung des Aufsatzes dient die

Richtvorrichtung. Zu derselben gehören die messingenen Skalenplatten

S der Bettung und der Skalenzeiger Z (Fig, 187) des

Rahmens. Die Skala ist nach Strichen (Tausendstel des zugehörigen

Halbmessers) beiderseits der mit Null bezeichneten Mittellinie,

welche mit jener des Geschützstandes zusammenfällt, eingeteilt. Zum Erteilen der Höhenrichtung dienen die Geschützaufsätze und der Quadrant M. 80. |

|

Überdies ist an der Führungsschiene der

Gradbogen G (Fig. 184) befestigt; bei der Drehung des Rohres

wird derselbe von der Führungsschiene mitgenommen und die jeweilige

Rohrlage durch den Zeiger z1 auf dem

Gradbogen ersichtlich gemacht. Der Gradbogen ist in Grade und diese

von 10 zu 10 Minuten geteilt. Die Munition der 12 cm Minimalschartenkanonen M. 96 und M. 85 ist dieselbe wie die der 12 cm Belagerungskanonen M. 80. In einigen Befestigungen von Tirol und Kärnten stehen noch die älteren Minimalschartenlafetten M. 80 in Verwendung. Diese unterscheiden sich von jenen M. 85 hauptsächlich dadurch, daß sie an Stelle der Schraubenrohrhebevorrichtung eine hydraulische Rohrhebevorrichtung besitzen. Dieselbe besteht aus einem Pumpwerk, mittels welches eine hydraulische Presse in Tätigkeit gesetzt wird. Die letztere ist aus dem Preßzylinder, dem äußeren und inneren Preßkolben und dem Rohrträger zusammengesetzt. Das Pumpwerk wird durch zwei beiderseits der Lafette angebrachte Pumphebel samt Hebelgriffen betätigt. Das zur Aktivierung des Pumpwerkes nötige Glyzerin ist zwischen den Lafettenwänden in einem kastenförmigen Hohlraum, dem Glyzerinbehälter, untergebracht. |