| |

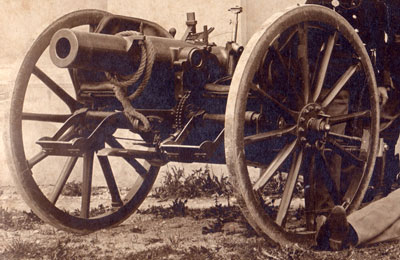

Gewicht: 997 kg

Länge des Laufes: 1350 mm /L13

Kaliber: 104 mm

Geschoßgewicht: 14,3 kg

max. Reichweite: 6.100 m

Anfangsgeschwindigkeit: Granate 290 m/s Schrapnell 305m/s

Verschluss: Exzentr. Schraube

Gesamtschusszahl in der Batterie: 504 Schrapnell, 234 Granaten

Rücklaufhemmung: Elastischer Sporn mit Plattenfedern |

|

| |

Feldkanonen mit ihrer flachen Schussbahn zeigten

sich als unwirksam, wenn es darum ging, Truppen hinter

Feldverschanzungen zu bekämpfen. So wurde es notwendig, für die

Feldartillerie Steilbahngeschütze (Feldhaubitzen) einzuführen.

Diese leichten Feldhaubitzen mussten daher genauso beweglich sein

wie die Feldkanonen. Die neu zu entwickelnden Feldkanonen, die

Feldhaubitzen und Gebirgskanonen sollten als einheitliches

Geschützsystem eingeführt werden.

Vorgesehen war für die Feldhaubitze das Lafettenrücklaufprinzip mit

gefederter Spornbremse. Von einem Rohrrücklaufsystem nahm man

Abstand, da sich beim Schießen mit hoher Elevation der Rücklauf des

Rohres so stark verlängert, dass dieses auf der Lafette oder gar am

Boden aufschlägt. Versuche dieses Problem zu lösen, brachten nicht

den erwünschten Erfolg und so erhielt die Feldhaubitze das veraltete

Lafettenrücklaufprinzip.

An der Lafette war zusätzlich noch eine Seilbremse angebracht. Diese

bremste das Geschütz beim Fahren und auch beim Lafettenrücklauf,

wenn der Sporn versagte.

Das Rohrkaliber von 10,4 cm wurde gewählt, um ein Geschossgewicht

von ca. 14 kg zu erreichen.

Eine Probebatterie testete vom Dezember 1901 - März 1902 Schieß- und

Fahrverhalten. Im August wurde das Geschütz als 10 cm M.99

Feldhaubitze eingeführt.

Zwei wesentliche Charakteristika bestanden in einem zweiteiligen

Rohr. Das Kernrohr wurde aus Schmiedebronze, das darüberliegende

Mantelrohr aus Coquillenbronze gefertigt. Das Geschütz verfügte über

einen exzentrischen Schraubenverschluss mit Spannabzug.

Die Munition hatte Messinghülsen. Sowohl Schrapnell als auch

Granaten konnten mit sechs unterschiedlich großen Teilladungen

verschossen werden.

An der Lafette war zusätzlich noch eine Seilbremse angebracht. Diese

bremste das Geschütz beim Fahren und auch beim Lafettenrücklauf,

wenn der Sporn versagte.

|

|