|

SERBIEN |

||

|

Zeitgenössische Beschreibungen |

||

|

Heute herrscht Ruhe und Ordnung in den Gebieten des

alten Königreiches Serbien. Mitteleuropäische Zivilisation ist

eingezogen und regiert in dem schwergeprüften Lande. Serbiens

Schicksal ist an einem Wendepunkt angelangt und eine Epoche der

Zerfahrenheit, der blutigen Wirren hat ihr Ende gefunden.

Allerdings, dieser Wandel ist nicht das Ergebnis einer Entwicklung

von innen heraus, einer Läu- Sterung aus eigener Kraft; mit Blut und

Eisen vielmehr mußte der Weg geebnet werden, der freie Bahn schaffen

sollte der Einsicht und der rechtlichen Orientierung. Die ganze Welt

war staunender, erschütterter Zeuge des Zusammenbruchs der

serbischen Scheinherrlichkeit, die sich aufbaute aus hemmungslosem

Größenwahn, die gehalten und gestärkt wurde von politischem Neid und

blindem, nationalem Hader. Im neunzehnten Jahrhundert stehen die Familien der Karageorgevic und der Obrenovic im Vordergrund der Ereignisse. Man weiß, wie die beiden jeweiligen Häupter dieser Häuser mit äußerster Unbedenklichkeit und Zügellosigkeit, — es ist das eben Tradition von altersher, — ihre wilden Parteifehden aus trugen. Willige Unterstützung boten ihnen die Antagonien und Eifersüchte der interessierten Großmächte. Der beste Rückhalt, man könnte beinahe sagen die Wurzel des serbischen Staates bestand in den politischen Gegensätzen Europas. Serbiens Politik hat ein Wesentliches dazu beigetragen, das staatliche Zusammenleben in Europa zu vergiften. Aber das Gift sollte für Ser- bien selbst am gefährlichsten werden. Es war keine geringe Aufgabe, die da zu leisten war; und keine Bewunderung kann je zu groß sein für die Armee, die das zustande gebracht hat. Im Sommer 1914 zogen die Truppen jubelnd ins Feld, wehrten sich unerschrocken gegen den russischen Koloß und brachen gleichzeitig in immer neuen, heißen Gefechten den Widerstand des tapferen serbischen Feindes. Alle Bemühungen Englands, Frankreichs und Rußlands, die serbische Offensivkraft neu zu beleben, blieben erfolglos. Und als im Herbst 1915 die verbündeten Armeen zu neuerlicher Abrechnung vor Belgrad und Semendria aufmarschiert waren, hatten sie es mit einem Feind zu tun, der im innersten Mark verlebt, nach kurzer, erbitterter Gegenwehr, nach einem Kampf der Verzweiflung, endgültig niederbrechen mußte. |

||

|

Wahrzeichen gegen Serbien |

||

| Das Merkwürdige und Unerwartete ereignete sich, daß nicht bloß im sichern Hinterland, sondern inmitten von Gefahren, in den Pausen zwischen Kampf und Toben künstlerische Tätigkeit ausgeübt wurde, die weit ab von jedem Dilettantischen steht. Die Soldaten mit künstlerischer Veranlagung (einige wohl auch ohne solche) haben sich ja ihr gutes Recht nicht nehmen lassen und zur Hebung der Stimmung vollauf das Ihrige beigetragen: Gedichte Vierzeiler, Schmäh/ und Spottlieder, hat es an den Außenseiten der Waggons, an den Mauern der Häuser eroberter Ortschaften in Hülle und Fülle gegeben. Was unsere Photographie hier vorführt, ist jedoch ein Kunstwerk, an dem nichts verrät, daß es in der Unruhe der Kriegsperiode entstanden ist. Ein eingerückter Künstler, Mitkämpfer eines Laibacher Landsturmbataillons hat es ausgeführt, während seine Truppe auf einem Höhepunkt bei Viäegrad in Bosnien lag. Selten ist ein Punkt glücklicher gewählt worden als dieser Aufstellungsort eines Kriegsdenkmals, und einfacher, wuchtiger und glücklicher als durch das Symbol des riesigen Doppeladlers konnte der Gedanke, der dem Denkmal zugrunde gelegt ist, kaum durchgeführt werden. Der Doppeladler hält an jener südlichen Stelle der Monarchie Grenzwacht; die Wacht gegen Serbien in erster Linie. Von Serbien kam der Krieg, von dort aus sprang der Funke und setzte fast die ganze Welt in Flammen. Hart an der früheren Scheidestelle, die glück- licherweise heute Verbindungsstelle ist, durfte als Wahrzeichen unserer Kraft und Wachsamkeit gegen jegliche Störung unseres Friedens jenes schöne Monument erstehen. Auf einem granitenen Sockel, der aus unbehauenen, unzerstörbaren Steinen zusammengesetzt ist — der felsenharten Masse unseres Volkes — erhebt sich das edle Fabelungetüm mit den zwei Köpfen, dessen scharfe Augen rechts und links Auslug halten und nach Feinden spähen. Die gigantischen Fänge, die Riesenkrallen an den Füßen stellen die furchtbare Kraft dar, die dem Fabelwesen innewohnt. | ||

|

In den Wolken |

||

|

Unsere Fliegerkompagnie war vor der Offensive

im Spätherbst 1915 bei Peterwardein stationiert, der starken

Festung, die manchmal das ungarische Gibraltar genannt wurde. Von

hier aus machten unsere Beobachtungsoffiziere ihre Erkundungsflüge,

die sie über die Befestigung Belgrads und weit hinein in das

serbische Land führten. Diese Flüge gehörten mit zu den

gefährlichsten Kriegstaten dieses Feldzuges; denn entlang des Ufers

der Donau und der Save hatten die den Serben verbündeten Franzosen

starke Abwehrgeschütze postiert, die scharfe Wacht hielten. Und

nicht nur in artillertstischer Weise bekundete sich die tätige Mithilfe, sondern auch in aggressiverer Form, nämlich in Aufstiegen französischer Fliegeroffiziere, die sich öfters mit unseren Fliegern in Luftkämpfen maßen. Die feindliche Flugstation befand sich in Kragujevac, der Stadt, die im Kriege als starke Garnison und bedeutender Waffenfabrikationsplatz bekanntlich eine wichtige Rolle gespielt hat. (Kragujevac war früher die Residenz der serbischen Fürsten.) Dort war die französische Flieger'Zentralstelle mit den Beobachtungsposten der Uferbefestigungen und der Hügelkette in telephonischer Verbindung, und sowie österreichisch-ungarische Flieger gemeldet wurden, traten nicht nur die Abwehrkanonen in Aktion, sondern es stiegen auch gleich die feindlichen Piloten auf, um die Eindringlinge womöglich zu vertreiben. Natürlich blieb den Feinden schließlich nicht verborgen, daß unsere Fliegerkompagnien sich bei Peterwardein aufhielten und es fehlte nicht an Versuchen, Bomben aus der Luft auch auf unsere Hangars zu werfen. Aber nach den ersten Versuchen schon griffen die Unsern zu einer List, die vollkommen gelang. Die eigentlichen Hangars wurden in maskierte Deckungen gelegt, die sich in ziemlicher Entfernung von den alten, bekannten Stationen befanden. Scheinflugzeuge aus Holz, die dort gelassen wurden, hatten einige sehr starke Bombardements auszuhalten und einige unserer dort aufgestellten Holzkisten, die auf einige Entfernung wie Flugzeuge aussahen, wurden zertrümmert; das war der ganze Schaden, der angerichtet wurde. Auf dem Bilde sehen wir auch die große und die kleine Kriegsinsel, vor der Mündung der Save. Der Donaustrom erreicht hier eine Breite von 1560 Metern und eine Tiefe von 10 Metern. Hier ging in Friedenszeiten stündlich ein Lokalboot von Semlin nach Belgrad und landete an der Saveseite. Die Aufnahme stammt von Hauptmann Artur Schlett, der am 24. Oktober 1915 einen Erkundungsflug die Save entlang zu unternehmen hatte. Als er das Bild aufnahm, befand er sich nordwestlich von Belgrad in einer Höhe von 1800 Metern. |

||

|

Beobachtungsstand |

||

|

Wie ein Taubenschlag sieht es aus, das hölzerne und

bastene Ding unter dem hochragenden Baum, für das es vor dem Krieg

noch kein technisches Wort gab, ja dessen Wesen selbst der

Kriegführung früherer Jahrzehnte und Jahrhunderte fremd war: der

Beobachtungsstand. Viel sehen und wenig gesehen werden, das ist ja

im Letzten das Geheimnis der Überraschung und damit auch des

Erfolges, aber um weit zu sehen, bedarf man der Höhe, um nicht

gesehen zu werden wiederum der Deckung. Und diese Deckung muß nicht

wie in früherer Zeit eine bloße Maske vor der Front gegen den Blick

des Gegners sein, auch im Rücken und nach oben muß eine solche

Stelle möglichst geborgen werden, denn das menschliche Auge blickt,

seit die Aeroplane frei und forschend die Luft durchsausen. Hier

nun, auf unserer Abbildung, kann man ein Meisterstück sehen, wie

sich österreichisch-ungarische Beobachter vor dem Feind zu bergen

wissen. Alles Raffinement ist angewendet bei diesem dreistockhohen

Beobachtungsplatz zu Janja, der Maschinengewehre birgt, um den

Drinafluß auf weite Strecken hin bestreuen zu können, einen

eventuellen Vorstoß der Serben rechtzeitig zu verhindern. Aus

Baumstämmen ist sein Gerüst, ein dichtes Netzwerk von Zweigen bildet

die Wände, unter den Dachbalken, gesichert gegen Regen und auch gegen Einschlag von leichten Artilleriegeschossen, sind die Behausungen der Bedienungsmannschaft. Irgendwo, unsichtbar für uns selbst, ist das Maschinengewehr aufgestellt, die Besatzung schußbereit immer gegen den Übergang gerichtet, eine geschickte Treppe, einfach aus Querbalken an einen Baumstamm gezimmert, gibt die Verbindung der drei Stockwerke. Gegen Flieger- sicht schützt der Baum, in den das ganze eingebaut ist wie ein riesiges Rabennest. Noch raffinierter ist die (auf unserem Bilde nicht sichtbare) Deckung gegen den Feind. Es sind nämlich Bäume mit ihrem ganzen Laubwerk künstlich vor diesem Haus eingesetzt und anscheinend absichtslos hingepflanzt, sodaß auch der beste Trieder von drüben nichts anderes wahrnimmt als ein kleines Wäldchen, das zwischen vielen anderen hier am Ufer wächst. Aber dieser Beobachtungs- und Verteidigungsstand ist mittels Laufgräben mit dem nahe gelegenen Schützengraben selbst verbunden, beim Angriff auf die vorgeschobene Festung kann sofort, ohne daß feindliches Artilleriefeuer sie zu hindern vermag, Verstärkung vorgesendet werden, außerdem vermag der hier eingestellte Beobachter dank der telephonischen Verbindung zur Artillerie hin jeden Augenblick das schwere Feuer auf den Punkt zu lenken, der ihm gefährdet scheint. |

||

|

|

||

|

Semendria die Stadt des Despoten |

||

| Smederevacki Djuro, nennen die Serben heute noch den Despoten Georg Brankovid, der Smederevo erbaute. Hier begannen die Atridengeschlechter des Karageorg und des Milosch Obrenovid ihren Aufstieg; hier endete der Stammherr der Karageorgevid durch Mörderhand, die ein Obrenovid befahl, und von hier ging der Kampf der Kronprätendenten aus, der den Mord heimisch machte am Throne des Zaren Duschan, bis nach fast hundertjährigem Hasse der letzte Obrenovid durch Prinz Peter, Karageorgs Enkel und Serbiens Zerstörer, wie jener sein Gründer gewesen, fiel. Und nun war die Erstürmung des meisterhaft befestigten und von einer starken Kraft gehaltenen Semendria durch die Truppen der Verbündeten der Beginn der Unterwerfung des ganzen Landes gewesen. | ||

|

Stadt und Festung Semendria |

Sturmgelände um Semendria |

|

|

Auf dem Bilde sehen wir die uralten Befestigungen hinter dem

Häusergewirre wuchten. Es war ein harter Kampf, bis Semendria fiel. Der Armee Gallwitz unseres deutschen Bundesgenossen blieb es vorbehalten, zwei Tage nach der Einnahme Belgrads auch diese strategisch nicht minder wichtige Einfallspforte nach Serbien aufzusprengen. An der Stelle, wo der Photograph die Aufnahme des Bildes 4 machte, stand damals die schwere serbische Artillerie, größtenteils französischer und englischer Herkunft und Bedienung, und hielt die von der Donau her anstürmenden Deutschen unter Feuer. Selbst auf dem in der Bildmitte ersichtlichen Kirchturm (dem höchsten Serbiens) hatte der Feind ein Maschinengewehr eingestellt, das freilich durch zwei 15-cm Treffer der deutschen Batterien weggeputzt wurde. |

Von der günstigen Terrainlage des Ortes für eine entschlossene Verteidigung gibt das Bild , Blick auf den Nordteil Semendrias, wo auf dem Bergrücken entlang der Donau die erste serbische Verteidigungslinie lag, einen anschaulichen Begriff. Ausgezeichnete, auch auf unserem Bilde deutliche Straßen, die teilweise mit Bäumen maskiert waren, wanden sich an den für ein freies Schußfeld wie geschaffenen Höhen hinauf. Tatsächlich gestaltete sich auch die Einnahme Semendrias, die nach harten Stürmen am 11. Oktober 1915 erfolgte, sehr blutig. Wie immer und überall in Serbien mußte man schließlich noch um die einzelnen Häuser kämpfen. Dann kam erst das Ringen mit dem Feinde auf den eben geschilderten Höhen um die Stadt, wo er sich in seinen aus Rebstöcken und Rebleinen aufgerichteten Hindernissen trotz heftigsten Artillerie- und Infanteriefeuers verzweifelt hielt. | |

|

Semendria Stadtansicht |

Semendria - Kirsche nach dem Bomardment |

|

|

Semendria - Serbische Kriegsgefangene |

||

|

Einmarsch in ein Serbendorf |

||

| Die Vorhut ist sozusagen der Tastsinn des Heeres. Da bedarf es denn schärfster Wachsamkeit, um jedem Überfall mit vollster Bereitschaft zu begegnen. Der zweite Teil unseres Dienstreglements schreibt den in Feindesland kantonierenden oder auf Gefechtsmarsch befindlichen Truppen ganz genaue Sicherheitsmaßnahmen vor. Die Erfahrungen des jüngsten Krieges haben gelehrt, daß diese Gebote nicht ernst genug genommen werden können. Der Vorhut fällt, wenn der Heerwurm kriecht, eine der wichtigsten Aufgaben zu. Sie muß die Kolonne in der Marschrichtung decken, das Terrain beobachten, Hindernisse beseitigen und trifft sie auf den Feind, dann hat sie ihn solange auf die Hörner zu nehmen, bis sich die Haupttruppe gefechtsbereit entwickelt hat. Je größer diese, umso komplizierter die Vorhut, die dann aus Vorpatrouille, Vortrab und Vorhutreserve besteht. Besonders in der Verfolgung, wo es mit der feindlichen Nachhut in steter Fühlung zu bleiben gilt, ist das Amt der Vorhut verantwortungsreich. In einer solchen Tätigkeit sehen wir auf dem Bild unsere Braven, die nach zweitägigen Kämpfen in den Bergen von Ivanjica, aus denen sie die serbischen Nachhuten verjagten, in den gleichnamigen Ort eindringen und — eine der ersten und wichtigsten Maßnahmen auf serbischem Gebiet — die Häuser des Ortes nach etwa dort versteckten Komitatschis durchstöbern. | ||

|

Kriegsredner im Dorf |

||

|

Der Kamera des Photographen ist es gelungen, eine

interessante und sehr bezeichnende Szene festzuhalten. Auf einem

ziemlich primitiven Holzgerüst, es ist dies der Glockenstuhl der

Dorfkirche, sehen wir den serbischen Geistlichen, der zu den unter

freien Himmel versammelten Dorfbewohnern, Männern, Frauen und

Kindern, spricht. Seine Rede mahnt seine verschüchterten Landsleute

zur Besinnung, zur Ruhe und zur Ordnung. Er spricht aus innerster

Überzeugung, er ist einzig von der Sorge für das Wohl seiner Heimat

erfüllt, im besten und wahrsten Sinne, und sucht nunmehr kraft

seines Wortes das, was gewissenlose Politiker an dem demagogisch

verhetzten Volk gesündigt haben, wieder gut zu machen. Es war Sache der Militärverwaltung in Serbien, derartige die Ordnung liebende und fördernde Elemente zu gemeinsamer Arbeit heranzuziehen. Denn durch sie ließ sich am besten ein wohltätiger, beruhigender Einfluß auf die verschüchterte und mißtrauische Bevölkerung vermitteln. Diese aufklärende und versöhnende Tätigkeit zeitigte denn auch in erstaunlich kurzer Zeit die schönsten Erfolge. |

||

|

Nach der Überschiffung |

||

| Wie bei den Bildern und der bereits geschilderten Einnahme Semendrias durch die Armee Gallwitz hatte diese trotzige Stromsperre zwar gesprengt, doch — auch ein bezeichnender Beitrag zu der angeblichen „Barbarei" der verbündeten Kaiserstaaten — ohne den Platz selbst zu schädigen. Die Stadt selbst mit ihrer alten, von Prinz Eugen im Jahre 1717 eroberten Festung und ihren malerisch verwitterten Mauern blieb vom Krieg ziemlich verschont. Selbst unter Einquartierungen hatte sie nur wenig zu erdulden. Nur ein paar Kommandanten und etliche Magazine nahmen die Gastfreundschaft Semendrias in Anspruch. Das eigentliche kriegerische Leben wickelte sich damals entlang der Donau ab; und die Schiffsstation Semendria war der Mittelpunkt des bunten, lärmenden, dem Laienauge unentwirrbar scheinenden Treibens. Hunderte von Pontons ankerten dort, ruhmreich zerschössen und zerschlagen, übersät mit Kugelspuren als Zeugen der heroischen Flußübersetzungskämpfe, die von österreichisch-ungarischen und deutschen Truppen zu jener Zeit bestanden wurden. Eine Menge von Schleppschiffen, teils noch vollbeladen, teils schon „gelöscht" und der Abfahrt harrend, füllten den Hafen. Entlang dem Ufer zog sich eine riesige Kette von Magazinen, Baracken, Spitälern, Depots, Verpflegsstationen unserer und der verbündeten Armee. | ||

|

|

Semendria - Anlegestelle der Fähre |

|

|

Kampf im Friedhof |

||

|

Zu den traurigsten Momenten im Leben des Kriegers

zählen jene, wo er der Not gehorchend, sich der Menschlichkeit

soweit entkleiden muß, daß er selbst Stätten, die sonst geheiligt

sind, nicht respektieren kann und sein rauhes Handwerk dort

fortsetzen muß, wo eigentlich der Frieden herrschen sollte. Aber im

Kriege gibt es leider nur ein oberstes Gesetz und das heißt: Erfolg

um jeden Preis, und alle Rücksichtnahme des normalen Lebens muß

ausgeschaltet werden. Wie jede menschliche Behausung zur Deckung

benützt wird, so müssen auch alle übrigen, selbst heilige, geweihte

Stätten ihre Friedenszwecke verleugnen und sich dem militärischen

Dienste widmen. Jeder Grabstein konnte zur willkommenen Deckung werden, jeder Grabhügel zur unschätzbaren Brustwehr und der gefallene Held, der unter dem Rasen liegt, hilft dann noch im Tode die Erde, in der er ruht, besser zu verteidigen. Das Gefecht, das auf unserer Reproduktion im Gange ist, fand am 2. No- vember 1915 auf dem Friedhofe von Zablade statt. Dort standen Truppen des 19. Korps, das Feldmarschalleutnant Ignaz Trollmann befehligte, mit serbischer Infanterie im Kampfe, die das Ufer des Flußes Lipnicka verteidigte. |

||

|

Umfassender Angriff |

||

| Am 10. November 1915 machte eine Kompagnie unserer Fußtruppen nordwestlich von Ivanjica ein ziemlich weitausgreifendes Umfassungsmanöver. Es galt, der auf dem Berg Okolista eingenisteten feindlichen Nachhut-Infanterie in die Flanke zu kommen. Von der Heftigkeit des Streites, der um diesen Fleck serbischer Erde bereits stattgefunden hatte, erhielt die marschierende Truppe einen rechten Begriff, als sie durch das Tal des Bukovacka- Flusses kam. Der Bergweg den Fluß entlang hatte der serbischen Verteidigung gute Chancen geboten. Sie wurden auch mit all der Zähigkeit und Tapferkeit ausgenützt, die dem serbischen Soldaten eigen ist. Das Bild gibt ein kurzes Stück des Bergpfades wieder, den die umfassende Kompagnie, den Fluß entlang, hinanklimmen mußte. Leiche an Leiche lag dort. | ||

|

Todesernte |

||

| Die Kämpfe bei Zablace wurden zum Siege unserer Truppen und alles, was die fliehenden Serben zurückließen, war ein Haufen von Sterbenden, Verwundeten und Leichen. Sie selbst zogen ins Gebirge und verkamen auf dem Wege zu Tausenden. Auf unserem Vormarsch fanden wir sie am Wegrand liegen, hungernd, frierend und mit allen Zeichen der letzten Erschöpfung und Auflösung. Da zeigte sich die Humanität, die in unseren Soldaten steckt, die im hilflosen Feind sofort den Menschen sahen und ihm den Gegner nachsahen. Einige in Gefangenschaft geratene serbische Sanitätssoldaten beteiligten sich selbstverständlich an den Bergungs- und Rettungsarbeiten und so zog man vereint durch das Gelände, österreichisch-ungarische und serbische Sanitätsmannschaft und brachte den Verdurstenden, Verschmachtenden eine Labung, eine letzte Stärkung. Reihenweise, neben- und durcheinander, oft aufeinander lagen die leblosen, verstümmelten Körper im Gestrüpp, im Grase, an Baumstämme und Grabstätten gelehnt. Unsere Truppen sammelten die Gewehre und schichteten sie zusammen, die serbischen Popen aber verrichteten bei den Sterbenden noch ein letztes Gebet, dann ging es an die letzte Arbeit, an das Schaufeln der Massengräber. | ||

|

Soldatengräber |

||

|

Der Friedhof in Kragujevac liegt in der fruchtbaren

Schumadia. Hier war einst der Sitz der serbischen Fürsten, da ja

bekanntlich Belgrad erst in der zweiten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts von der türkischen Besatzung geräumt und dem Fürsten

Michael Obrenovid III. übergeben wurde. Kragujevac, der Sitz und die

Quelle serbischen Lebens, war im Kriege sehr bald die Stadt des

Todes, der Friedhof Serbiens. Hier wütete der Hungertyphus und die

müden, gehetzten, geschlagenen serbischen Kämpfer sanken in Massen

in ein frühes Grab. Das Bild, das am 18. November 1915 aufgenommen

wurde, zeigt uns serbische Gefangene, die unter

österreichisch-ungarischer und deutscher Aufsicht an den Gräbern des

Epidemie-Friedhofs in Kragujevac arbeiten. Der Proviantdienst funktionierte nicht mehr und die Flüchtenden sahen sich bald den schwersten Entbehrungen ausgesetzt. Der Rückzug forderte noch schrecklichere Opfer, denn den Anstrengungen des unwegsamen Gebirgsterrains waren die Verhungerten nicht mehr gewachsen. Viele von den Serben wurden von unseren Soldaten aufgelesen und gerettet, die meisten aber starben, kaum daß man sie ins Spital brachte, an Entkräftung. |

||

|

Kragujevac - Bahnhof |

Kragujevac - Dorfstraße |

|

|

Kragujevac - Hauptstraße |

Kragujevac - Gymnasium |

|

|

Serbischer Schützengraben |

||

|

Das war eine Zeit, wo es keine Schützengräben

gab. Es war eine Zeit, wo es für feig galt, sich eine Deckung zu

suchen, sich vor dem Feinde zu verbergen, sozusagen aus einer

Sicherheit heraus auf ihn zu schießen. Nun, dies hat sich in der

Epoche der Schnellfeuergeschütze, der Todesmaschinen, der Erdbeben

erzeugenden Mörser, der präzisen Feuerwaffen mit den enormen

Schußdistanzen gründlich geändert; aber erst die letzten Kriege sind

es, die uns Der Schützengraben ist das erste Erfordernis des Kampfes. Ohne Schützengraben wären die Verluste ins Ungeheuerliche, ins Gigantische gestiegen. Die ersten Schützengräben in den Anfangsstadien unseres Feldzuges waren höchst primitiv. Mit einem Spaten aufgeworfene Erde, so daß man in dem entstandenen Loch zur Not knieend hocken konnte; das war alles. Erst allmählich entwickelte sich die Technik, machte die Einfachheit einer systematischen Bauart Platz. Interessant ist es, daß die verschiedenen Nationen verschiedenartige Schützengräben bauen. Eine russische Deckung sieht, wenn auch nicht im Wesentlichen, so doch in der Form und im Detail anders aus als eine englische oder deutsche, und die serbischen sahen sicher anders aus als die österreichisch-ungarischen. Der Graben, den unser Bild zeigt, ist wohl der Typus des breitesten Schützengrabens, den der europäische Krieg kennt. Er ist so breit, daß Artillerie hindurch fahren kann. Wir fanden ihn in den ersten Verteidigungslinien von Semendria. Der nördliche Teil des Grabens, der gegen die Donau zugekehrt war, ist mit Bäumen geschickt maskiert, zwischen denen Maschinengewehre aufgestellt waren. Zirka 200 m vor diesen ausgedehnten Gräben lagen, durch Laufgräben verbunden, die eigentlichen Schützengräben, die sich sehr primitiv erwiesen. |

||

|

Zweite Verteidigungslinie |

||

| So sah unsere zweite Verteidigungslinie aus, die für den Fall einer serbischen Offensive parallel dem Flußlauf der Drina angelegt war. Das Terrain, das von dieser Verteidigungslinie durchschnitten wurde, — in der Nähe von Megjasi — schien für einen Vorstoß des Gegners besonders geeignet und so wurden die Stellungen, auf die unsere Verteidigung sich hätte stützen müssen, mit besonderer Sorgfalt angelegt. Wie unscheinbar sieht dieses Resultat vieler Wochen angestrengter Arbeit aus! Und doch stellt die in unserem Bilde gezeigte Defensivlinie so ziemlich das beste und modernste dar, das der Krieg an Verteidigungs-Positionen im ebenen Terrain kennt (für den Fall nämlich, daß zum Ausbau der Stellungen kein anderes Material als Erdreich und Laubwerk zur Verfügung steht). Dem feindlichen Späherauge, mochte es auch mit noch so scharfem Glas bewaffnet sein, hätte diese unsere zweite Verteidigungslinie entgehen müssen und auch aus der Flieger-Vogelperspektive wäre sie, von Erde und Reisig gänzlich überdeckt, nur schwer aufzuspüren gewesen. Die hüttenartigen Erhebungen sind Unterstände für die Artillerie, die also ganz nah bei den Schützengräben ihren Platz gehabt hätte. | ||

|

Serbischer Schützengraben an der Drina |

An der Drina |

|

|

Korpsstab während des Gefechtes |

||

| Hier in diesem kleinen Häuschen hat Feldmarschalleutnant Ignaz Trollmann mit seinem Stabe Quartier aufgeschlagen. Der gegenüberliegende Berg steht unter schärfstem Feuer, schon sind unsere Truppen zur entscheidenden Vorrückung bereit. Mit Trieder und Binocle, Scherenfernrohr und allen Hilfsmitteln der Technik wird jeder Schuß auf seine Wirkung, jede Gegenwehr auf ihre Stärke geprüft, unablässig gehen und kommen die Stafetten zu dem kleinen Haus, jede Stunde verschiebt sich in den bereitgehaltenen Mappen die Einzeichnung. | ||

|

Freischärler Kämpfe |

||

|

Statistiken aus Serbiens letzten Friedensjahren

wiesen besonders in den südlichen Landesteilen, eine erschreckend

hohe Ziffer von Raubmorden und zahllosen minderen Gewalttätigkeiten,

schweren Eigentumsdelikten und Brandstiftungen auf. Während der

Jahrhunderte andauernden Türkenherrschaft entflohen einzelne

vornehme Rajahs, wie die einheimischen unterworfenen Christen

genannt wurden, aus den Städten in die alles verbergenden Urwälder,

wo sie, durch die bäuerliche Bevölkerung häufig unterstützt, mit

Gleichgesinnten Freischärlerrotten bildeten und den mosleminischen

Herren auf jede Weise Abbruch taten. Auch nördlich von Donau und

Save hatte der fast durch Jahrhunderte ununterbrochen währende

Kriegszustand zwischen Orient und Okzident einen verwegenen

Menschenschlag herangezogen. Aus den Kämpfen mit diesem verbissenen und bis zum Letzten entschlossenen Feind, der sich als Franktireur vogelfrei wußte, und daher gleich schonungslos gegen sich wie gegen den Feind war, zeigen die beiden Bilder eine bemerkenswerte Episode. Unsere Truppen waren im Anmarsch auf Ivanjica. Die Vorrückung auf solchem Terrain erforderte naturgemäß weitestgehende Sicherungsmaßnahmen. Trotz allem konnte ein Feuerüberfall vom Berge Okolista aus auf die Unsern nicht verhindert werden. Dieser war übrigens so ausgezeichnet geleitet und mit einer derart geschickten Benützung des Terrains durchgeführt, daß den tollkühnen Schützen in ihrem Hinterhalt trotz sofort ergriffener Gegenmaßnahmen durch zwei Tage nicht beizukommen war. |

||

|

Die Okolista Anhöhen hinauf |

Überrumpelt |

|

| Unter den ärgsten Schwierigkeiten stürmten endlich die Unsern den fortwährend vom schärfsten feindlichen Feuer bestrichenen Steilhang empor. Nahe an den Horst der Komitatschi gelangt, denn als solche hatten sich die Feinde durch die ganze Art ihres Überfalles charakterisiert, griffen die Unsern gleichzeitig in der Front und durch eine meisterhafte Umgehung auch in der Flanke an. Nun währte der Kampf nur kurze Zeit. |

Was von den Komitatschis nicht fiel, mußte die Waffen strecken. Wie sich dabei ihre zerlumpten wüsten Banditengestalten den Unsern mit hochgereckten Flinten nähern, |

|

|

Hinter der Schwarmlinie |

||

|

Die entsetzliche Arbeit des Frontsoldaten ist im Gang

und nun beginnt die andere, die menschlichere der Sanität, zu

retten, was nicht verloren ist, heimzuholen, was noch atmet,

Lebendiges dem Leben zu erhalten. Schon klimmen sie die Anhöhe

hinan, je zwei eine Tragbahre fassend, sie klimmen rasch, denn sie

wissen, jede versäumte Minute kann verlorenes Leben sein. Jetzt, beim Anstieg sind die Tragbahrstangen mit dem zusammengefalteten Tuch noch Bergstöcke, mit denen sie die steile Höhe emporklimmen. Andere tragen Ballen von Verbandzeug und zwischen sie mengen sich die Arzte, die noch vor dem Verbandplatz den Verwundeten schon die erste Hilfe angedeihen lassen. Es ist eine schwere, aufopfernde Arbeit, die diese Wackeren in der Stille zu leisten haben, Arbeit im Antlitz des Todes, denn das rote Kreuz auf der weißen Armbinde, kein Artillerist nimmts aus von der Ferne und selten senkt der tückische Feind das Gewehr, wenn er es erspäht. Manche von ihnen, die ausziehen um ihren Brüdern Hilfe zu bringen, werden dann selbst auf solchen Tragbahren heimgebracht werden. |

||

|

Sanitätsbereitschaft |

||

|

Schwere Wundarbeit |

||

| Die Photographie gibt uns ein deutliches Bild des typischen Vormarsches unserer Truppen. In Schwarmlinien aufgelöst, einzeln hintereinander schreitend, steigen unsere braven Soldaten in feldmäßiger Ausrüstung den Berg hinan, Der Feind schießt von weither seine Schrapnelle und Granaten herüber und oft auch muß ein Kreuzfeuer, das von den Flanken hereinbricht, ausgehalten werden. Da gibt es leider Verluste genug und die hinter der Truppe marschierende Sanitätsmannschaft bekommt alle Hände voll zu tun. In unserem Falle stieß eine Sanitätspatrouille im östlichen Teile des Okolista-Gebirges auf eine Abteilung Sanität, die hinter der Front bereits in voller Arbeit war. Die Männer wurden an Ort und Stelle, wo die heimtückischen Kugeln sie getroffen hatten, untersucht, ihre Monturen aufgerissen, die Wunden verbunden und die Schwerverletzten auf Tragbahren gehoben, um auf den nächsten Verbandplatz und von dort ins nächste Feldspital transportiert zu werden. | ||

|

Erste Hilfe |

||

| Ein Hilfsplatz am Okolista-Gebirge, nur 50 m von der Schwarmlinie entfernt. Der typische „Hilfsplatz", auf dem die aus der Feuerlinie verwundet ausscheidenden Soldaten erste Hilfe erhalten. Sie besteht im Wesentlichen im Anlegen eines Notverbandes. Wer gehen kann, begibt sich allein auf den etwa 1000 Schritt weiter rückwärts gelegenen, mit reicheren Sanitätsmitteln ausgestatteten Verbandplatz. Schwerverwundete werden auf Tragbahren hingeschafft. Der Platz, den unser Bild zeigt, war durch einen ziemlich steilen Berghang gegen Infanterieschüsse gesichert, der Heimsuchung durch Artilleriegeschosse lag er offen. Von der reichlichen Arbeit, die auf solchem ersten Hilfsplatz (in den aus unmittelbarster Nähe der Lärm des Kampfes herüberdringt,) zu leisten ist, gibt unsere Aufnahme eine klare Vorstellung. Auch von der Sorgfalt, die trotz aller durch die Umstände zwingend geforderten höchsten Eile, den verletzten Kriegern zugewendet wird. Soweit es angeht, helfen die Leichtverwundeten, kaum daß der Notverband die eigene Wunde deckt, bei der Hilfeleistung der Sanitätsleute für die verwundeten Kameraden nach Kräften mit. Das wichtigste Prinzip dieser „ersten Hilfe" ist, die Wunde möglichst so wie sie die feindliche Kugel geschlagen hat, den Ärzten zu konservieren. Also nur ein fester Verband zur Stillung der Blutung und schleunigst fort mit dem Patienten zum nächsten Feldspital. So wird am ehesten gewährleistet, daß nicht irgendwelche Infektionskeime in die Wunde gelangen. Ja, bei Bauchschüssen hat die Erfahrung dieses Krieges sogar gelehrt, daß gerade die Fälle am günstigsten verliefen, in denen gar keine erste Hilfe, nicht einmal die eines Notverbandes geleistet wurde. | ||

|

Schule des Roten Kreuzes |

||

| Auch das Heldentum der Ritter vom Roten Kreuze ist mannigfach. Neben dem Krieger — ob Offizier oder Soldat — der im Getümmel und Getöse, dem nervenpeitschenden Lärm der Schlacht die innere Mahnung des rotleuchtenden Symbols der Mildtätigkeit nicht übersieht, stehen der Arzt, der Priester, die Frau, der Blessiertenträger und nicht zuletzt der Sanitätsgehilfe. Die Sanitätsgehilfen rekrutieren sich zumeist aus den Unteroffizieren der verschiedenen Truppenteile und wie der für solches Samaritertum geeignete Mann zu seinem Beruf erzogen wird, das zeigt das vorliegende Bild. — Was wir hier im wahllos herausgegriffenen Einzelfalle zu sehen bekommen, ist eine Unterrichtsstunde in einer Sanitätsschule für Unteroffiziere des Garnisonsspitales Nr. 16. Dieser Kurs wird unter der Leitung des Kommandanten der Sanitätsabteilung, des Majors Ignaz von Nätly und des Regimentsarztes Dr. Josef Bumbal gehalten. Gewöhnlich werden 60—100 besonders geeignete Unteroffiziere der verschiedenen Truppenkörper ausgewählt und zu Sanitätsunteroffizieren ausgebildet. Schon die Modelle des Lehrsaales zeigen, daß alles gelehrt wird, was überhaupt nur in Beziehung zum Sanitätsdienst gebracht werden kann; da sind die verschiedenen Fuhrwerke, die landesüblichen Wagen und Gespanne ebenso wie auch die großen Waggons und leichten Handkarren, an denen demonstriert wird, wie die Kranken und Verletzten am besten gebettet werden können. Die kolorierten Tafeln an den Wänden geben ein Bild des gesunden und kranken Menschen, zeigen den Organismus offen zutage liegend und die einzelnen Teile des menschlichen Körpers ebenfalls. Das Wichtigste natürlich ist die praktische Arbeit, die nur durch tägliche Routine, durch intelligente Aufnahme des Gesehenen und Gehörten, durch Probieren und immer wieder Probieren zur Vollendung gelangt. Von der Art, wie der erste Verband angelegt wird, hängt in vielen Fällen das Leben des Verwundeten ab und deshalb ist dieser Zweig des Sanitätswesens derjenige, dem die instruierenden Militärärzte die größte Sorgfalt und die belehrten Mannschaften die größte Aufmerksamkeit zuwenden. | ||

|

Divisionsstab bei Matouici |

||

| Wie ein Manöverbild sieht sie aus, die kleine Gruppe österreichisch-ungarischer Offiziere, die um den Divisionär, Generalmajor von Pongräcz vereint, sich hier auf einem Hügel an einem einsamen Baum zusammengefunden hat. Unsichtbar für uns, aber wohl bemessen und im Voraus gestaltet wogt in nächster Nähe das Gefecht von Matovici und wenn einer der Offiziere an das Scherenfernrohr herantritt, das im Vordergrund dreibeinig in die Erde gerammt ist, so sieht er deutlich, wie unsere braven Truppen in Schwärme aufgelöst gegen den eingegrabenen Feind vorgehen. Jeder Einschlag der Artillerie wird hier in seiner Wirkung gemessen, mit Telephon und Ordonnanz jede Beobachtung weitergegeben und das Schicksal des Kampfes von Minute zu Minute dirigiert. Der Divisionär von Pongräcz, einer der tüchtigsten Führer unserer Armee, gleich in den heißen Augusttagen 1914 durch seine glänzenden Siege über die Montenegriner bei Avtovac und Bilek bekannt und berühmt geworden, der hier wie ausruhend im Schatten des schon herbstlichen Baumes sitzt, wirkt tätig auf die Geschehnisse ein. | ||

|

Verhör gefangener Serben |

||

| Ein Jahr, zwei Jahre hatten sie sich tapfer gehalten, gegen Türken und Bulgaren, gegen Österreicher und Ungarn, die serbischen Soldaten, aber das dritte, das vierte Jahr haben endlich ihre Kräfte, ihre Nerven, ihren Willen gebrochen. Beim furchtbaren Niedersturz des Königreiches der Karageorgevic haben sie sich anfangs noch wacker bewährt, dann aber wurden sie zu Scharen von unseren nachrückenden Truppen als Gefangene eingebracht. Freimütig, ohne darum sklavisch oder verächtlich zu werden, geben sie unseren Offizieren Auskunft, die ein Dolmetsch verständlich macht und die dann, militärisch ausgedeutet, an die höheren Kommandos weitergeleitet wird. Allerorts im eroberten Lande gab es solche kleine Szenen, wie sie unser Bild darstellt, einen kleinen Kreis österreichisch-ungarischer Offiziere, die einen Trupp gefangener Serben verhören. Ein einziger unserer Soldaten, die scharfgeladene Waffe bei der Hand genügt zur Bewachung. Denn sie wollen nicht entfliehen mehr, sie wollen Brot, stille Arbeit, ihre Heimat. | ||

|

Nach der Waffenstreckung |

||

|

Wie lange ist es her, ein paar Tage vielleicht, oder

bloß ein paar Stunden, da standen diese serbischen Soldaten noch

Stirn gegen Stirn wider die Unsern, suchten ihnen Schaden zu tun,

soviel sie nur konnten und nun sind sie gezwungen, unsere Helfer zu

sein und den Dienst am Schlachtfeld zu erleichtern. Sie dürfen,

indem sie uns nützlich sind, auch gleichzeitig die Helfer ihrer

eigenen verwundeten Brüder sein. Der Säuberung des Schlachtfeldes, der Pflege der Verwundeten widmen da hat man nun die gefangenen Serben gerufen. Sie selbst sollen es sein, denen man ihre verwundeten Brüder anvertraut, und begleitet von einem einzigen Wachsoldaten mit geladenem Gewehr hat sich ein ganzer Trupp, wie unser Bild zeigt, aufgemacht, um aus den Gräben und Drahtverhauen die stöhnenden Stammesbrüder hervorzuholen, Tragbahren hat man ihnen mitgegeben, einige sind frisch gezimmert worden und nun liegen die Verwundeten drauf und haben die Beruhigung, nicht von fremden Soldaten, sondern von den eigenen Brüdern zum Hilfsplatz getragen zu werden, wo dann sorgliche Behandlung ihnen gewiß ist. Andere Gefangene wurden verwendet, die Gewehre vom Kampfplatz aufzulesen. Den Schluß dieses seltsamen Zuges bilden serbische Leichtverwundete, die sich selber schleppen können und nun auch zum ersehnten österreichisch-ungarischen Hilfsplatz gehen. |

||

|

Kriegsgefangen |

||

|

Das Bild zeigt einen Platz am Donauufer, an der

Schiffsstation Belgrad. Die gefangenen Serben, die hier ihrer

Einschiffung harren, gehörten der Drina-Division an. Sie haben sich

tapfer geschlagen; der Prozentsatz an Verwundeten unter ihnen

bezeugt es. Jeder dritte fast hat eine Blessur aufzuweisen, viele tragen den Arm in der Schlinge, die Fuß-Maroden stützen sich auf Stöcke oder Krücken. Am 1. November 1915 wurden diese Serben, die da, für lange vielleicht, von der heimatlichen Erde Abschied nehmen mußten, nördlich von Gm. Milanovac gefangen. Osterreichische Land Immer neue und neue Trupps entwaffneter Serben wurden in den Tagen nach jener Schlacht durch die Straßen Belgrads zum Flußufer geführt, von wo ihr Abtransport in die österreichisch-ungarischen Gefangenenlager erfolgte.Im Belgrader Transporthaus machen die Gefangenenzüge vor ihrer Einschiffung letzte Rast. Dort wurde für sie abgekocht und dann hieß es: zur Schiffsstation! Besonders als Gefangene der Drina-Division angekündigt waren, einer Division, die ihren Rekrutenersatz vielfach aus der Hauptstadt nimmt, war die Belgrader Bevölkerung in großer, teilnahmsvoller Erregung. Rührende Szenen spielten sich beim Durchmarsch dieser Gefangenen ab; Frauen erkannten ihre Männer, Mütter ihre Söhne in den waffenlos und müde Dahinziehenden. |

||

|

Gefangene Russen und Serben bei der Arbeit |

||

| Nun trafen sie einander doch, Russen und Serben, in der alten Königsstadt Semendria. Freilich geschah ihre Vereinigung mit den Truppen des russischen Väterchens, aber so anders, ganz anders, als beide geträumt haben mochten. Nicht als stolze Sieger schüttelten sie einander die Hand, der serbische Junak (Held) und sein über die Karpathen und die Transsylvanischen Alpen herabgestiegener moskowitischer Bruder. Die Begegnung hatte eher etwas Tragisches, wenn nicht Tragikomisches; denn sie fand statt, — als Kriegsgefangene beider Völker auf dem Bahnhof von Semendria zur Arbeit geführt wurden, unter Aufsicht deutscher und österreichisch-ungarischer Wachmannschaft. Nur bei der Arbeit hatten sie, wie wir auf dem Bild sehen, gemeinsam zu tun. Von Semendria aus ging die in der Zeit der Niederwerfung einzige betriebsfähige Bahn nach Kragujevac, und diese Bahn wurde naturgemäß sehr stark in Anspruch genommen. Da mußten denn auch die Gefangenen tüchtig mit Hand anlegen; sie taten es auch, wobei sich bei einem jeden die charakteristische Weise seines Volkes offenbarte. Während sich die Serben zwar intelligenter doch unwilliger zeigten, waren die Russen ebenso lässig wie gutwillig. | ||

|

Geschützfeuer nahe dem Flugzeug |

||

|

Der Soldat wirft den Propeller herum, dreimal,

viermal, nun krallt der Motor ein und knatternd schlägt ein riesiger

Trommelwirbel wie von Legionen marschierender Heere los. Der Apparat

läuft in das Sumpfland aus, löst sich vom Boden, gleitet auf in die

Luft, wie eine Wendeltreppe empor. Drinnen sitzt der

Fliegeroffizier, die Hand fest am Volant. Schon puffen aus Belgrad, das er raubvogelhaft in stets steileren Schrauben umzieht, die Abwehregeschütze auf und ihre krepierenden Geschosse überprasseln zuweilen gefährlich nahe den Gang des Motors. Es bellt es nun qualmend auf, und zischend saust die Bombe des Fliegers diesem neuen Angreifer in den Rachen, den französischen Abwehrbatterien, die sich unten irgendwie maskiert bergen. Gehölz, das sie trifft, faucht in Flammen auf und dann wettert der Kampf los zwischen Himmel und Erde. Nun ist der sonst so mondaine Park des Topschider von Rauch und Geschützgebrüll erfüllt. Schrapnell nach Schrapnell platzt um den kühnen Flieger, eines im Augenblick der Aufnahme nur fünfzig Meter von ihm entfernt. Doch Oberleutnant Klaijc ist schon mit seiner Erkundung zu Ende gekommen, saust herum, wieder über das Glitzerband der Save, stellt den Motor ab und gleitet sanften Fluges in die eigenen Stellungen nieder. |

||

|

Belgrad aus der Vogelschau |

||

|

Der Fliegeroffizier, von dessen Flugzeug aus die

Aufnahme gemacht wurde, unternahm am 28. Oktober 1915, kurz vor der

großen Offensive einen seiner Erkundungsflüge. Er überflog die

Donau, die Save, und stattete der Stadt einen unwillkommenen Besuch

ab. Am Kalimegdan feuerten die Abwehrkanonen der französischen

Artillerie — die Pulverwolken der Schrapnells, die vom Nebojschaturm

aus gegen das Flugzeug geschleudert wurden, sind am Bilde noch

deutlich erkennbar, aber unser Pilot steuerte seine Maschine so

sicher, daß er ungefährdet die Straße erreichte. Hier senkte er sich

bis auf 600 m und machte seine Aufnahme. Wie deutlich sich dem

scharfen Auge und Glas eines Fliegeraufklärers alle Landschaft

darstellt, davon gibt nun unser Bild ein glänzendes Beispiel. Wir

sehen vor allem, hart am Ufer gelegen, die Festung, die wie eine

Bedrohung der anderen Küste und ein Wächter der eigenen, einsam

daliegt, weil sie von der eigenen Stadt durch einen grünen Laub- und

Waldrahmen getrennt ist, der in Friedenszeiten den beliebtesten

Spaziergang der Belgrader Bevölkerung bildet. Im Mittelpunkt des

Festungsrayons steht der hohe Turm Nebojscha (der Nichtsfürchtende),

hinter dem sich ein verfallendes Gemäuer, das sogenannte

Prinz-Eugentor befindet. Dem Ufer entlang dehnen sich die Kasernen

aus, die Kommandatur und das Armee-Museum; weiters ein altes

türkisches Bad und das „Gefängnistor", das Verteidigungstürme

enthält. Diese Türme sind in den serbischen Volksliedern wiederholt

besungen worden, denn dort haben die Na' tionalhelden, die Brüder

Jaksic ihre großen Heldentaten vollbracht. Linkerhand, an der Save

liegen das Zollamt und der Landungsplatz der aus Semlin kommenden

Schiffe. Nicht weit davon sehen wir eine Kirche, die erzbischöfliche

Kathedrale, in deren prunkvollem Inneren die Fürsten Milosch und

Michael Obrenovic ruhen; knapp daran schließt sich die Residenz des

Metropoliten, des Oberhauptes der serbischen Nationalkirche. Auch

das Gebäude der Nationalbank steht innerhalb dieses Häuserkomplexes

und etwas weiter nördlich, schon hart am Kalimegdan befand sich das

österreichisch-ungarische Konsulat, in unmittelbarer Nähe des

Rathauses. Wir haben nun ostwärts die Hauptstraße Belgrads, die

Fürst Michaelstraße, die in die breite Terasia mündet, überquert und

erreichen den parkartigen Königsplatz, auf dem die englische

Gesandschaft steht. Südlich davon breiten sich die Universität aus

und einige Hotels, die sehr pompöse Namen wie „Imperial", „Grand"

usw., tragen, dann erscheint die hübsche Fassade des Theaters, vor

dem das Reiterstandbild des Fürsten Michael Obrenovic III. sichtbar

ist und weiter die türkische Gesandschaft, schräg flankiert vom Post- und Telegraphenamt. Wenn wir wieder die Terasia und ihre Fortsetzung, die Milan-Straße hinabschreiten, hier befanden sich in Friedenszeiten die stattlichen modernen Häuser und die großen Geschäfte — kommen wir am Hotel Balkan vorüber, einem Gasthof, der hauptsächlich von Deutschen besucht war; wir passieren das Kriegsministerium und stehen bald vor dem Königspalast, dem Konak, (das Doppelgebäude links unten auf unserem Bilde). Daneben stand der abgerissene Konak, in dem am 11. Juli 1903 Alexander und Draga ermordet wurden. Das Abgeordnetenhaus, die Skuptschina, und das Gebäude der österreichisch-ungarischen Gesandschaft sind auf unserem Panorama nicht mehr sichtbar. Der rechte Teil der Aufnahme zeigt ein Stück der alten sogenannten Türkenstadt. |

||

|

Belgrad |

Belgrad Zitadelle |

|

|

Der Kalimegdan |

||

| „Walstatt" bedeutete der Name „Kalimegdan" und viel Blut ist auf diesem später in einen schönen Stadtpark geflossen. Im Frieden war es gegen Abend der Sammelplatz der Belgrader Gesellschaft; Militärmusik begleitete elegante Spaziergänger, flirtende Paare, politisierende Offiziere. Das Auge, das dort die sinkende Sonne verfolgte, wurde wahrhaftig reich belohnt. Da zeigten sich ihm weit im Westen die zarten Konturen der Fruska Gora; da lag Semlin überragt von dem Millenniumsturm, da dehnte sich die Große und Kleine Kriegsinsel in den Stromgewässern und über Auen und Felder sank der Himmel in die große ungarische Ebene hinein. Einen Ausschnitt dieses Blickes bietet das Bild, freilich schon mit den gräßlichen Zeichen der Zerstörung: die Große und die Kleine Kriegsinsel, mit den sie umfassenden Donau- und Savearmen und im Vordergrunde das von Granaten zerfetzte serbische Militärgebäude. Nur der Turm rechts am Ufer hat seinem Namen Ehre gemacht; „Nebojscha", der Nichtsfürchtende, dieses ehrwürdige Wahrzeichen, das seit Jahrhunderten die Kämpfe zwischen Orient und Okzident unbeschädigt bestanden hatte, ist auch aus diesem letzten, schrecklichsten aller Kriege ohne sonderliche Beulen hervorgegangen. | ||

|

Nebojscha Kula |

Zerschossenes Haus bei Kalimegdan |

|

|

Die Brücke an der Morawa |

||

|

Die Brücke von Cacak |

||

|

|

||

|

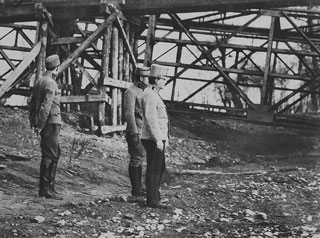

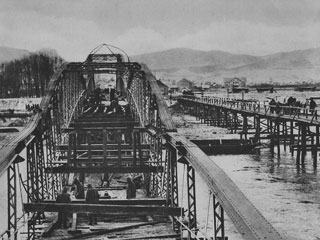

Als unsere Truppen im Jahre 1915 nach Serbien

hineinstießen war der Fluß Morawa wieder wild und stürmisch, in

reißendem Gefälle blaugrün gischtend stürzte er dahin, unmöglich war

es für Reiter oder Mann mit der Rüstung durchzukommen, unmöglich

fast, Brücken zu zimmern. Zwei Brücken freilich gab es in dieser

Gegend, in der Nähe von Cacak, starke stählerne Brücken, die

Eisenbahnbrücke der schmalspurigen Bahn Krusevac — Pozega und 300 m

weiter östlich die Verbindungsbrücke der Landstraße Kraljevo—Pozega,

aber beide hatten die Serben bei ihrem Rückzug gesprengt und, wie

wir mit bedauernder Anerkennung feststellen mußten, außerordentlich

gut gesprengt. Beide Brücken waren gänzlich zerstört, die Eisenteile

hingen wie Spinngewebe in das reißende Wasser hinein und hemmten

empfindlich die Neuadjustierung, zu der unsere wackeren Pioniere

eiligst beordert waren. In Erkenntnis der Wichtigkeit dieses

Überganges war der siegreiche Führer unseres Vormarsches,

Generaloberst von Kövess selbst an Ort und Stelle gekommen, um die

Arbeiten zu überwachen. Es galt eine dreifache Arbeit zu verrichten:

zunächst mußte, um den Vormarsch unserer Truppen zu ermöglichen, der

auf Pontons zu langsam vor sich gegangen wäre, eine hölzerne

Notbrücke neben der eisernen geschlagen werden, auf der die

vorstoßenden Regimenter rasch hinüberrücken konnten. Und für diesen

Brückenbau wiederum war das Haupthindernis die totale Abwesenheit

des Materials weit und breit. Nicht weniger als zehn Kilometer

mußten die dort gefällten Bäume hergeschleppt werden, um an Ort und

Stelle zersägt und zum Bau verwendet zu werden. Aber für unsere

Pioniere gibts eben kein Hindernis und bald konnte man schon, wie

das zeigt, die Soldaten auf der kunstvollen und ziemlich sicher

aufgeführten Brücke hinübermarschieren sehen. Aber die Soldaten, der

Mann mit Ausrüstung und Gewehr, ist in diesem Kriege doch ein

hilfloses Objekt, wenn nicht seine Verpflegung und Verköstigung

sichergestellt ist. Um aber dies bewerkstelligen zu können, um

schwere und gewaltige Lastenautomobile über den Fluß zu führen, dazu

konnte natürlich diese eilig gezimmerte, in wenigen Stunden

fertiggestellte Brücke nicht genügen. Man mußte sich bescheiden,

damit bloß die Mannschaft hinüberzuführen, während man die

Automobile und Geschütze vorläufig noch mit Pontons über die Morawa

schaffte, wo gewissermaßen dann ein Pendelverkehr auf beiden Ufern

eingeführt wurde. Die Lastenautomobile brachten ihre schwere Ladung von Munition und Proviant bis ans Ufer, dort wurde die Last auf Pontons umgeladen, auf dem andern Ufer den dort wartenden Automobilen aufgepackt. In der verhältnismäßig minimalen Zeit von zehn Tagen wurden beide Brücken für den Automobilverkehr und bald auch für eine schmalspurige Bahn wieder vollkommen aktionsfähig gemacht. Nun konnte es so eingerichtet werden, daß die eine der beiden Brücken, die ja nur 300 m Distanz voneinander hatten, zur Hinfahrt, die andere zur Rückfahrt verwendet wurde. |

||

|

Notbrücke über die Morava |

Technik im Kriege |

|

|

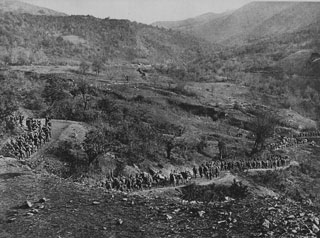

Gegen Sjenica |

||

| Von den Wegschwierigkeiten unserer Truppen in Serbien, ihrem ewigen erschöpfenden Auf und Ab durch Gebirge und Waldungen, von dem elenden Zustand aller Kommunikationen dort, der wieder die einfachsten Beförderungsmittel, Menschen und Tragtiere erheischte, weil ihm die modernen Fuhrwerke, Lastenautomobile und dergleichen oft nicht gewachsen waren, gibt uns das Bild einen schwachen Begriff. Wir sehen darauf den Einmarsch unserer Truppen in den Sandschak. Ein Teil der Infanterie (im linken Vordergrund des Bildes) ist gerade dabei, die weit ausschleifenden Serpentinen ihres Weges, die wir den Berg im Hintergrund verschnüren sehen, durch eine kleine, pfadlose Kletterei über die Böschung und den Waldhang abzuschneiden. Die nächste Rast, die ihnen winkt, ist in dem Sandschakstädtchen Sjenica, und auch die müssen sie sich erst durch Kampf erkaufen. | ||

|

Nach Montenegro |

||

|

Gebirgsmarsch |

||

|

Zu den Dingen, die vor dem Kriege die wenig orientierte öffentliche Meinung und ebenso selbst einige erfahrene Fachmänner mancher Nationen glatt als Unmöglichkeiten erklärten, gehörte ein Vormarsch in Montenegro, dem Land der schwarzen Berge und dies besonders in winterlicher Zeit. Haarklein wurde bewiesen, warum dies nicht möglich sei. Das Land böte nirgends Unterkunft für eine marschierende Armee, Straßen seien keine vorhanden, der Mangel an Baumwuchs, die Schroffheit des Gebirges machten Verpflegung und Brückenschlag unmöglich, es sei undenkbar, in dem eisigen, vom Wind umbrausten Felsland zu nächtigen und was dergleichen Argumente mehr sind. In dieser Beziehung sind unsere Bilder lehrreicher als alle Erzählungen und Gc fechtsberichte, denn man muß nur die Straßen oder besser gesagt die Nicht-Straßen, diese elenden Saumpfade, sehen, diese flüchtigen Spuren, auf denen die Schlange unseres Heerzuges langsam aber unerschütterlich, bald durch das Graugrün des Herbstes und dann wieder durch winterlichen Schnee, die Höhen des Limtales hinaufklomm. Das moderne Rüstzeug der Kriegstechnik, das schwere Geschütz, die praktischen Automobile, all das mußte freilich zurück« bleiben, alles ersetzt werden durch die glücklicherweise in zahllosen Manövern von uns erprobte Trainbeförderung durch Saumtiere, vor allem die kleinen, aber tüchtigen Gebirgspferde und die Maulesel, die unsere Soldaten so trefflich zu meistern verstehen. |

||

|

Nach Montenegro |

Im Limtal |

|

|

Nachschub im Morast |

||

| Was schlechte Straßen bedeuten, was Morast heißt, was unwegsames Gelände ist, haben unsere Truppen in Galizien und Russischpolen kennen gelernt. Und sie glaubten, sie hätten nichts mehr zu lernen, sie könnten keine schlechteren Erfahrungen mehr machen, es könne der Tiefstand in der Qualität der Kommunikationswege unter keinen Umständen übertroffen werden. Wer durch russischen Morast gewatet, der dachte gegen jede Hemmung des Vorwärtskommens für alle Zukunft gefeit zu sein. Aber es war ein Irrtum, ein Irrtum, dessen Erkenntnis unseren tapferen Soldaten in Serbien erwuchs. Morast auf ebenem Gelände ist schlimm genug, im gebirgigen Terrain jedoch wird er zu einer Tortur für Mensch und Tier. Wo aber die marschierende Truppe, die Last des zähen Schlammes an den Füßen mitschleppend, nur mühsam vorwärts kommt, muß das Zugtier ganz versagen; dort bleibt der Wagen mit seinen Rädern im Kote stecken und keine Gewalt und Stärke der Erde ist imstande, einen derart festgefahrenen Wagen aus dem Morast zu ziehen. Man muß ihn heben und trachten, ihn auf ein sicheres Plätzchen zu schaffen, von wo aus möglicherweise ein Weiterkommen eher zu bewerkstelligen ist. Handelt es sich um Munition, Proviant oder gar um Artillerie, so wird das Übel zur Katastrophe. In Serbien konnten wir uns nicht anders helfen als durch den raschen Bau von kleinen Feldbahnen, auf deren primitiven Schienenwegen das schwere Material befördert wurde. Aber diese schmalspurigen, eingeleisigen Bahnen konnten naturgemäß nur den allerwichtigsten Teil des Kriegsbedarfes aufnehmen und mit ihrem schwachen Unterbau tragen; alles andere mußte auf den Nebenstraßen, so gut es ging, transportiert werden. Von den Schwierigkeiten, die sich unserem Vormarsch durch den Übelstand der Kommunikationswege entgegentürmten, gibt unser Bild ein kleines Beispiel. Es geht hier über den Berg, und die Straße ist für den Lastenverkehr fast unbrauchbar. Sie ist grundlos bei schönem Wetter und bei Regenwetter ein Schlammeer. Die Wagen, die sich unglücklicherweise mit schwerer Last hier vorbeiquälen müssen, sinken buch' stäblich bis zur Achse ein — und dennoch war dies unsere zweite Nachschublinie. Wir mußten von dem Weg zwischen Cacak—Kragujevac irgendwie Gebrauch machen. Den Serben galt er noch als Landstraße, uns war er ein Problem. Wir versuchten, die nicht zu stark beladenen Wagen mittels Ochsen darüber zu führen und hielten an besonders gefährlichen Stellen Büffelgespanne bereit. Aber selbst den Büffeln wurde die Arbeit zu sauer. Wenn sie müde wurden, dann wußten sie ein sehr probates Mittel, sich jeder weiteren Belästigung zu entziehen: sie legten sich in den Wassergraben und rührten sich nicht vom Fleck. Nun versuche man nur einen Büffel von der Stelle zu bringen, wenn der nicht mag! Keine Schläge, keine Güte, kein Zureden, keine Gewalt vermag etwas auszurichten. Es blieb unseren Soldaten nichts anderes übrig, als stundenlang zu warten, bis es den bequemen serbischen Büffeln paßte, wiederum aufzustehen, und sich ins Joch spannen zu lassen. Dann ging es endlich ein Stückchen weiter und die Trainführer, denen die Aufgabe zukam, hier durchzustoßen, konnten Gott danken, wenn sie mit ihrer Last heil ans Ziel gelangten. | ||

|

Feldbahnlinie |

||

|

Denn es schien beinahe unmöglich, in

Serbien einen geordneten Nachschub, eine regelmäßige Verpflegung in

die Wege zu leiten. Daß unsere ersten Offensivaktionen gegen Serbien

im Jahre 1914 nicht zum erhofften Ende völlig durchdringen konnten,

lag gewiß nicht an kriegerischer |

||

|

Bahnhof Arangjelovac |

Arangjelovac - Trainlager |

|

|

Erkundungsflug bei Pozega |

||

| Es ist eine prächtige Aufnahme aus 1800 Meter Höhe, die da dem wackeren Fliegeroffizier gelungen ist bei einem kühnen Flug über den alten, schon zur Römerzeit besiedelten Ort Pozega. Die Stadt, die nahe dem Skrapef-, Djetina- und Morava- Zusammenfluß liegt, hatte, wie römische Deckziegelfunde mit Legionsstempel dort bewiesen, schon damals eine hohe militärische Bedeutung. Was an der Stadt auf unserem Bilde zuerst auffällt, das ist ihre fächerförmige Anlage, ähnlich wie das deutsche Karlsruhe, mit dem es auch die vielen Reste einer römischen Vergangenheit gemeinsam hat. Von einem kreisrunden Mittelplatz, „velika pijaca" genannt, strahlen vier Straßen im rechten Winkel zueinander aus. Außerhalb des Ortes sind verschiedene Erdwerke und Schützengräben in der Art von Brückenkopfbefestigungen — sternförmige Anlage — zu sehen. Ebenso ist die große, aus sechs Objekten bestehende Kaserne rechts oben deutlich erkennbar. Die Schanzen um die Stadt gehen zum Teile schon auf sehr frühe Zeiten zurück; denn in den Türkenkämpfen — erst 1832 räumten die Moslims für immer den Ort — vergangener Jahrhunderte sowie im serbischen Befreiungskrieg, der zeitlich mit den großen deutschen gegen Napoleon zusammenfällt, besaß das vielumkämpfte Pozega einen großen strategischen Wert, den es sich bis in die jüngste Gegenwart bewahrt hatte. | ||

|

Kragujevac |

||

|

Einer der im Weltkrieg meistgenannten serbischen Orte

ist Kragujevac, die ehemalige Residenz der serbischen Fürsten.

Gleich nach Abbruch der Beziehungen zwischen unserer Monarchie und

dem Königreich Serbien verlautete, daß Hof und Regierung Belgrad

verlassen und in Kragujevac Aufenthalt genommen haben. Erst später

wurde Nisch zur ErsatZ-Hauptstadt gemacht, Kragujevac aber behielt

seinen Rang als wichtigster Waffenplatz Serbiens, als militärischer

und administrativer Zentralpunkt der Kriegführung. Die Stadt ist südwärts der Bahnstrecke gelegen, die von dem Schienenstrang Belgrad—Sofia bei Lapewo abzweigt und von Kragujevac (29 km von Lapewo) nach Kraljewo weitergeführt werden soll. Sie zählte bei Beginn des Krieges zirka 20.000 Einwohner. Kragujevac war die erste Hauptstadt des zu Beginn des vorigen Jahrhunderts geschaffenen Fürstentums Serbien. |

||

|

Arsenal von Kragujevac |

Pyrotechnische Anstalt Kragujevac |

|

| Unser Bild zeigt das Arsenal in Kragujevac. Es ist eigentlich eine große Reparaturwerkstätte für Geschütze und Waffen, in kleinerem Maßstab dient es auch der Munitionserzeugung. Als unsere Truppen in Kragujevac einzogen, fanden sie die meisten zum Arsenal gehörigen Gebäude völlig intakt vor, obwohl die Detonationen, die man Tags zuvor vernommen hatte, ein Beweis waren, daß der Feind sich bemüht hatte, in letzter Stunde wichtige Objekte durch Sprengung zu zerstören. Die Eroberung der Stadt war ja auch ohne große artilleristische Tätigkeit durch Infanterieangriff gelungen; und Trefferspuren von Fliegerbomben waren so ziemlich die einzigen Kennzeichen kriegerischer Zerstörung. Trotz ihrer eiligen Flucht hatten die Serben noch Zeit genug gefunden, wichtige Maschinenbestandteile aus dem Arsenal mitzunehmen oder zu verstecken. Und das hielt die Instandsetzung des Betriebes unsererseits immerhin so lange auf, bis von deutschen und österreichisch'ungarischen Fabriken die Ersatzteile herbeigeschafft waren. In letzter Zeit hatten französische Ingenieure und Fachmänner die Leitung des Kragujevacer Arsenals inne und ihrer Tätigkeit dankten die Serben die rasche Erneuerung ihrer verbrauchten Geschütze und des Munitionsmaterials. Bis heute blieb Kragujevac Serbiens größter Rüstplatz. Sein Arsenal mit den zahlreichen Magazinen für Kanonenrohre, Lafetten, Heerwagen, Zelte usw., die langgestreckten alten und neuen Kasernen, das für Heereszwecke verwendete alte Skuptschina-Gebäude und die auf den Höhen liegenden Pulvertürme geben dem ganzen Stadtteil (Lepenica-Stadtteil) einen besonderen kriegerischen Anstrich. |

Die neue pyrotechnische Anstalt in Kragujevac. Sie liegt im

Nordosten der Stadt auf einem kleinen Hügel (in der Nähe der

neuerbauten Fliegerbeobachtungsstation), zu dessen Füßen das Arsenal

hingelagert ist. Französische und russische Techniker hatten die

Oberaufsicht über die Erzeugung explosiver Stoffe. In dieser

pyrotechnischen Anstalt wurden die Blechbüchsen gefüllt, mit denen

die Exekutiv-Organe der serbischen Politik in Serajevo ihres Amtes

walteten. Heute arbeitet die Fabrik für unsere und unserer

Verbündeten siegreichen Armeen. |

|

|

Über Kragujevac |

Arsenal von Kragujevac |

|

| Kragujevac aus der Vogelschau wieder. Der Flieger, dem diese treffliche Aufnahme — es war im Juli 1915 — gelang, hatte vorher erfolgreich Bomben über den Waffenplatz des Feindes abgeworfen. Die weißen Flecken im Bilde sind Explosionswölkchen zur Erde gelangter Bomben. Sie fielen auf die Kaserne und Brücke, die den Bahnhof mit der Hauptstraße von Kragujevac verbindet. Kragujevac war auch ein Zentrum aller intellektuellen Bestrebungen des jungen serbischen Staatswesens. Ein prächtiges Gymnasium, eine von den Töchtern der besten serbischen Kreise besuchte höhere Töchterschule und viele andere städtische und staatliche Schulen, drei große Geldinstitute, viele mächtige und moderne IndustricEtablissements zeugen von dem Aufschwung der ersten serbischen Hauptstadt. In ihrem Mittelpunkt erhebt sich ein prächtiger Monumentalbau, die im byzantinischen Stil erbaute Kirche. | ||

|

Krönungsstätte der Karageorgevic |

||

| Unser Bild zeigt das Mausoleum und die Krönungskirche des ersten Karageorgevic. Die Türken nannten ihn Kara Gjorgje, die Serben Cerny Gjorgji. Sein richtiger Name war Georg Petrovic. Georg Petrovic wurde im Jahre 1766 im Bezirk Kragujevac als Sohn eines Bauern geboren. Einundzwanzig Jahre war er alt, als er an der ersten Erhebung des Landes gegen die Türken teilnahm. Er mußte fliehen und da er seinen Vater nicht allein zurücklassen wollte, nahm er alles, was er besaß, bewegliches Eigentum und Vieh mit. So ging es der Save zu. Je näher sie diesem Fluße kamen, umsomehr bangte seinem Vater, der kleinmütig wurde und zur Rückkehr riet. „Wie", sagte der Sohn, „soll ich es erlauben, daß Dich die Türken langsam zutode martern? Besser ist's, ich bringe Dich auf der Stelle um!" Und er griff zur Pistole, schoß den Vater nieder und ließ dem noch Zuckenden durch einen Diener den Todesstoß geben. Im nächsten Dorf sagte er zu seinen Leuten: „Begrabt mir den Alten da draußen und trinkt für seine Seele ein Glas." Er verschenkte alles, was er bei sich hatte und überschritt die Save. Aus solchem Stoff war der erste Karageorgjevic. Tagelang, so wird von ihm erzählt, saß er ohne ein Wort zu reden und kaute nur an seinen Nägeln. Erst der Wein machte ihn gesprächig. Auch in den Tagen des Puhmes befleißigte er sich der größten Einfachheit, trug seine alten blauen Beinkleider, seinen abgetragenen Pelz und seine allen wohlbekannte schwarze Mütze. Seine Töchter mußten, während der Vater fürstliche Gewalt ausübte, wie die andern Mädchen im Dorfe Arbeit verrichten. Er selbst pflügte und ackerte. In der Schlacht kämpfte er inmitten seiner Knechte und obgleich ihm die rechte Hand von einer Wunde, die er einst als Heiduck bekommen hatte, krumm geblieben war, so wußte er dennoch sein Gewehr trefflich zu handhaben. Er war im alltäglichen Leben ein gutmütiger Mann, aber jähzornig aufs Äußerste; wurde er gereizt, dann konnte er sich ganz bestialisch gebärden. Er nahm sich nicht einmal Zeit, ein Todesurteil auszusprechen, sondern schlug den Widerspenstigen gleich selbst nieder. Als Führer des Volkes erwarb er sich ungeheure Popularität. Obzwar er nicht einmal lesen und schreiben konnte, bewährte er sich als ein Bauern/ Feldherr von höchster soldatischer Begabung. Vom Wunsche beseelt, daß ihm im Kampfe gegen die Türken eine Großmacht helfe, wandte er sich nach Wien. In einer Zusammenkunft mit dem Abgesandten des Belgrader Paschas und dem kaiserlichen Befehlshaber in Semlin sprach er es aus, daß der Wunsch des serbischen Volkes sei, unter die Herrschaft des Habsburgischen Kaiserhauses zu kommen. Immer wieder erneuerte er diese Bitte, die jedoch von der Staatskanzlei nicht erfüllt wurde. Infolgedessen gewann die russophile Partei im Lande, die Kara Gjorgje feindlich gesinnt war, das Übergewicht und setzte es durch, daß eine Abordnung zum weißen Zaren nach Moskau gesandt wurde. Die inneren Kämpfe in Serbien, das Schwanken zwischen der österreichischen Partei und der russischen Partei und die weiteren Vorstöße der Türken dauerten bis tief in das Jahr 1813. Eine Bitte Karageorgs, daß die österreichischen Behörden den Großwesir zur Einstellung der Feindseligkeiten veranlassen oder, falls dies nicht möglich sei, den Serben wenigstens gestatten sollten, sich in Österreich niederzulassen, wurde von dem Befehlshaber in Slavonien, von dem General Baron Siegenthal in ihrem zweiten Teile bewilligt. Im Oktober kamen 10.000 Greise, Weiber und Kinder über die österreichische Grenze, mit ihnen Karageorg, dessen Auslieferung die Türken von Osterreich vergeblich verlangten. Zuerst steckte man ihn in Graz ins Gefängnis, dann erteilte man ihm die Erlaubnis, sich in Chotin in Bessarabien anzusiedeln. Es litt ihn nur drei Jahre in der Verbannung. 1817 kehrte er mit neuen Befreiungsplänen nach Serbien zurück, aber der Fürst Milosch ließ ihn am 29. Juli im Schlafe ermorden. Sein Tod bezeichnete den völligen Sieg der Türken. Sie nahmen ganz Serbien in Besitz. In den Nachfahren hat sich die Kraft und das Talent des Ahnherrn, der heute noch in Liedern und Sagen des serbischen Volkes weiterlebt, nicht mehr gezeigt. Ihre Herrschaft beschwor unheilvolle blutige Schicksalsjahre für das Land herauf. Die Rauchschlöte des Arsenals von Kragujevac, die hinter dem Mausoleum des ersten Karageorgievic in die Luft ragen, sind nicht Siegeszeichen seiner Dynastie geworden. | ||

|

Opfer der Gefangenschaft |

||

|

Beim westlichen Ortsausgang von Kragujevac

steht eine serbische Kadetten- schule. Hinter ihr dehnt sich ein

Wäldchen und hinter diesem Wäldchen, entlang der Hauptstraße von

Kragujevac, ist der struppige Wiesenboden reichlich mit Kreuzen

besteckt. Dort ist die letzte Ruhestätte österreichisch-ungarischer

Soldaten, die in serbischer Kriegsgefangenschaft gestorben sind. In

Kragujevac hatten die Serben große Abteilungen ihrer

Kriegsgefangenen zur Besorgung schwerer Arbeiten versammelt. Das Los

dieser Unglücklichen war ein besonders hartes. Unzulängliche Kost,

schmutzige Massenquartiere, eine Behandlung, die auch am wehrlos

gewordenen Feind nicht mit Haß, Schimpf und Entwürdigung sparte,

machten den Kriegsgefangenen das Leben zur Marter. Aus solcher

Marter befreite sie — der Flecktyphus. Er grassierte schon im Jahre

1914 aufs Heftigste in Serbien. In Valjevo war der Typhus

ausgebrochen und von dorther verbreitete er sich bald im ganzen

Lande. Die serbischen Behörden, unterstützt von fremden

Sanitätsmissionen, taten das Möglichste, die Epidemie einzudämmen,

aber es mangelte an Ärzten, Medikamenten, geschultem Pflegepersonal,

geeigneten Spitälern. Unaufhaltsam drang die Seuche vor und hielt

ihre reichste Ernte in den engen, aller hygienischen Fürsorge baren

Lagern der Kriegsgefangenen. Maße diese Sorgfalt unseren Kriegsgefangenen zuteil wurde, da das Land nicht genug Ärzte und Pfleger hatte, den infektiösen Erkrankungen in den Reihen der eigenen Leute Einhalt zu tun. Soweit es möglich war, wurden die öster- reichisch-ungarischen Gefangenenlager auch österreichisch/ungarischen Ärzten unterstellt und von österreichisch-ungarischem Pflegepersonal bedient. Es mangelte an reinlichen Unterkünften, an genügendem Luftraum, an der Möglichkeit, die Kranken von den Gesunden zu trennen. Dicht gedrängt lagen da in den Kragujevacer Baracken Gesunde, Kranke und Sterbende auf faulendem Stroh gebettet, dem hoffnungslosesten Elend preisgegeben. Und täglich lichtete der Tod die Reihen der Unglücks- Kameraden. Nachts nahmen ein paar pietätvolle Landsleute, die noch genügend Kräfte zu solcher Arbeit in sich verspürten, die Toten auf die Schultern, trugen sie auf den improvisierten Gottesacker hinter der Kadettenschule und erwiesen den für's Vaterland Gestorbenen die letzte Freundespflicht. Jedes Grab wurde mit einem Holzkreuz versehen, auf dem Name und Todestag des Dahingeschiedenen zu lesen. Die Einwohner von Kragujevac wußten nichts von diesen geheimnisvollen nächtlichen Gängen zum Kriegsgefangenen-Friedhof. Aber unseren Leuten krampfte sich das Herz zusammen, wie sie jetzt, als Sieger, nach Kra- gujevac kamen und zu beiden Seiten der Landstraße die vielen hölzernen Kreuze mit österreichischen und ungarischen Namen sahen, vom bitteren Ende tapferer Soldaten der Monarchie in der Gefangenschaft stummes Zeugnis gebend. |

||

|

Feldmesse im Morawatal |

||

| Religion im Felde ist etwas ganz anderes als ein Name, ein Wort; es ist die plötzliche Erkenntnis der Fäden, die alles Weltgeschehen umkreisen und verbinden, es ist das Bewußtsein der eigenen Hilflosigkeit einem höheren Schicksalsspruch gegenüber, aber zugleich auch der Trost, die Hoffnung des Atoms, das sich im Komplexe des Göttlichen geborgen weiß. Alles was aus Kindheitstagen — auch aus den Kindheitstagen der Menschheit überhaupt — über die Begriffe des Göttlichen in der eigenen Brust latent lag, kommt jetzt zur Geltung, bekommt jetzt Sinn und tiefe Bedeutung. Die Menschen suchen und finden und klammern sich an das Letzte das Höchste, das der Geist zu denken vermag. In den Minuten höchster Gefahr, in der kurzen Spanne Zeit vor dem Tode, ruft der Rauheste, der, dem pflichtgemäß die Hände noch von fremdem Blute dampfen, wie ein unschuldiges Kind nach seiner Mutter. Nicht nach dem Vater, der ihn gezeugt, nicht nach der Gattin, die nach dem Bibelwort ein Leib mit ihm ist, sondern nach der Mutter, die das Bindeglied darstellt zwischen mystischen Tiefen und dem realen Umkreis. Die Mutter ist Mittlerin mit jener unbekannten Welt, deren Wahr- heit nur die Seele fühlt, wenn sie alles Irdische von sich abzustreifen beginnt. Dieses Bewußtsein des „Näher mein Gott zu Dir" ist es, das alle durchdringt, die in der Feuerlinie stehen. — Auch die Führer, denen die Verantwortung die eigene Seele bedrückt, weil das Geschick ihnen so viele Tausende von Seelen in Obhut gegeben, sind von dem Ernst und der Heiligkeit der Zeit erfüllt und die Feldmessen, bei denen still ergebene Männer Gottesdienst abhalten, gehören mit zu den ergreifendsten Erlebnissen des Feldzuges. In solchen Momenten, in denen die mystische Gewalt des Massengebetes ihre Rückwirkungen auf jeden Einzelnen ausübt, wo der Wille, der Wunsch, der inbrünstige Drang der Vielen zu einer gewaltigen Einheit zusammenfließt und nach oben lodert, herrscht jene wahre Religiosität, der der Ritus nur den äußeren feierlichen Rahmen gibt, deren Wurzeln aber in den demütigen Herzen verankert liegen. — Einen solchen Augenblick, da unsere Kämpfer zum Dienst vor der obersten Majestät angetreten sind, zeigt unser Bild. Wir sehen die schneebedeckten Hänge des Moravitzatales südlich Ivanjica und sehen im Vordergrund den Stab des XIX. Korpskommandos und an seiner Spitze den Feldmarschalleutnant Ignaz Trollmann. | ||

|

Kupfersammlung in Feindesland |

||

| Wie Versuche unserer Feinde, uns durch Absperrung der Zufuhr-Möglichkeiten von Rohmaterial gewissermaßen kriegstechnisch auszuhungern, sind kläglich gescheitert. Wir behelfen uns, dank der Voraussicht der Heeresleitung, mit dem, was das Inland an den für die Kriegführung wichtigen Materialien, das ist also vor Allem: an Metall zur Munitionserzeugung, besitzt und produziert. Ein kluge Organisation nützt die vorhandenen Mittel in ökonomischer Weise aus und das Genie unserer Erfinder, Ingenieure, Chemiker und Techniker tut das Seine, um Ersatz für jene Rohstoffe zu schaffen, die der eigene Boden nur in geringeren Mengen birgt und die der Ring der Feinde nicht ins Land läßt. Wir finden reichlich die Erze und Metalle, die, in Werkstatt und Gießereien zu Geschützen und Projektilen verarbeitet, der Armee den unversieglichen kostbaren Schatz liefern, aus dem sie dem Feinde — heimzahlt. Zu den wichtigsten Faktoren bei Beschaffung dieses Schatzes zählt die Hilfs- bereitschaft, die Opferwilligkeit der Bevölkerung. Als die Aufforderung erging, Metalle, die der Munitionserzeugung dienen, der Heeresleitung abzugeben, als die Sammelwagen von Haus zu Haus zogen, um vollgetürmt mit Kesseln und Tassen, mit metallenem Hausgerät aller Art in die Zentralsammelstellen einzufahren, da kamen gewaltige Mengen wertvollsten Materials zustande. Und es konnte so aus Geräten des Friedens ein ganz bedeutsames Quantum Kriegsgerät gewonnen werden, das wieder für lange Zeit hinaus unsere Armee vor der Gefahr sicherte, mit Munition sparen zu müssen. Es war nur naturgemäß, daß auch die Bevölkerung der von uns besetzten feindlichen Länder verhalten wurde, ihren Besitz an Kupfer, Messing, Nickel gegen entsprechendes Entgelt abzuliefern. So geschah es zum Beispiel in dem eroberten Serbien. Eine der ersten Aktionen unserer dort eingesetzten Kommandos war die Requirierung von Metallen. Unser Bild zeigt die Sammelstelle in Gm. Milanovac, wohin alles von der Einwohnerschaft requirierte Metall gebracht wurde. | ||

|

Fliegerlandung |

||

| Alle Prüfungen modernster Kampfweise haben unsere Fliegeroffiziere überwunden und bestanden in einer Weise, die alle Erwartungen weit übertroffen hat. Der Flieger ist das Auge, das Gesicht des Kriegsorganismus geworden; ohne ihn wäre das Antlitz des Krieges ein anderes, viel engeres, begrenzteres; aber nicht nur das, das Flugzeug ist nicht auf der Stufe eines Beobachtungsapparates stehen geblieben, rastlos in seinem Eifer, höher zu steigen — in jedem Sinne — hat es sich zu einer neuen, scharfen, tödlichen Waffe entwickelt. Der Flieger ist Kämpfer geworden, seine Maschinengewehre, seine Pfeile und Bomben tragen Schrecken, Verwirrung und Vernichtung unter seine Feinde. — Das haben wir insbesondere vor und während der großen Offensive gegen Serbien erfahren. Hier standen die Unsern den französischen Fliegern gegenüber, die ins Friedenszeiten mit Recht ihre Suprematie gezeigt hatten. Aber siehe da — in aller Stille, ohne Hokuspokus, ohne Reklame, ohne Tenorposen haben unsere jungen Piloten gelernt, gearbeitet, versucht und die Tollkühnheit zum System erhoben. Manches Opfer wurde gebracht; mancher jugendstarke Körper zerschellte. Der neue Ikarusgeist aber lebte weiter. Heute stellen österreichisch-ungarische Flieger überall ihren Mann; im serbischen Krieg haben sie sich den besten französischen Piloten gewachsen gezeigt. Sie drangen oft ins Land ein, sie wiesen unserer fortschreitenden siegreichen Armee den Weg, sie begleiteten sie in den Kampf, sie unterstützten wirksam jedes Manöver, sie eilten dem Marsche der Truppen voran. Die Landung des ersten österreichisch-ungarischen Flugzeuges jenseits der Grenze ist ein Markstein in der Geschichte. Die mohammedanische Bevölkerung stand staunend und bewundernd, als das Flugzeug sich herabsenkte und begrüßte es als willkommenes Vorzeichen einer neuen Ära. | ||

|

Den toten Kameraden |

||

|

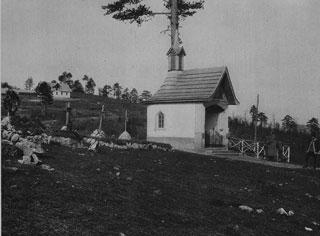

Soldatengräber, ein schlichter Hügel, kaum aus

dem Erdreich sich hebend, mit einem schlichten Holzkreuz drauf und

einer eingenagelten Inschrift. Es ist der letzte Dienst, der letzte

Dank der Lebenden an die Toten, daß sie von ihrer lebendigen Mühe

ein gutes Teil dran setzen, den Ruhenden die Stätte würdig zu

schaffen und an der Sorgfalt, mit der diese kleinen Denkzeichen

ausgeführt sind, erkennt man nicht nur den künstlerischen Geschmack

einer ganzen Nation, sondern auch ihre menschliche Wärme, ihren

brüderlichen Zusammenhang, ihre seelische Kultur. Ein Blick auf

unser Bild, das eine kleine KapelIe rahmt, die das Laibacher

Landsturmbataillon bei Visegrad zur Erinnerung an die im Jahre 1914

und 1915 gefallenen Kameraden errichtet hat, zeigt ein so

liebliches, sinniges Bild, wie es sonst nur der ländliche Friede,

die stille Unberührtheit abgeschiedenen Lebens, Muße und Andacht

bietet, nicht aber die verstürmte Zeit eines völkermordenden

Krieges. Man sehe nur die Gräber im flachen Erdreich! Um jedes

einzelne Grab sind wie zu einem Rosenkranz Steine geschlichtet,

Blumen umsprießen das von Steinen gegen Wind und Wetter hochgehaltene Kreuz, ein Täfelchen blank und poliert kündet den Namen und ermöglicht vielleicht nach Jahren und Jahren den fernen Verwandten des gefallenen Helden Pilgerschaft an den sonst vergessenen Ort. |

||

|

Serbengrab |

||

| Das Bild stellt das Grabmal eines serbischen Offiziers dar, wie es die Unsern am Rand einer großen, durch Serbien ziehenden Landstraße gefunden haben. Ein merkwürdiges und rührendes Produkt ungelenker und roher Kunst. Serbische Soldaten haben ihrem gefallenen Führer diesen Grabstein gesetzt und die kindliche Malerei draufgepinselt, deren Primitivität doch einer gewissen ursprünglichen Kraft nicht entbehrt. Daß die Soldaten, die dieses sonderbare Kunstwerk da mitten auf der Landstraße improvisierten, von seinem Wert überzeugt waren, zeigt das Schutzgitter, das um den Stein aufgeführt ist. Stacheldraht schützt wie früher wohl im Leben oft, so auch jetzt im Tode die Ruhestätte des tapferen serbischen Offiziers. Die Deckplatte des Grabsteins ist mit den Landesfarben verziert und an drei Wänden des viereckig behauenen Steines sind in großen Drucklettern die Heldentaten des gefallenen Kriegers verewigt. | ||

|

|

||