|

Technische Arbeiten |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Technische Ausrüstung der Truppen. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Infanterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

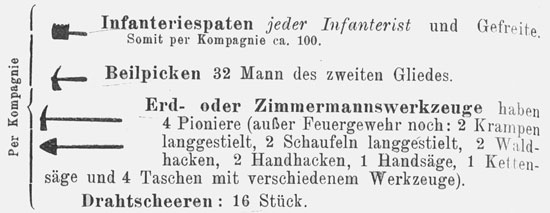

Sämtliche Kompagniepioniere und je zwei Korporale per

Bataillon bilden unter Kommando des "Regimentspionieroffiziers" die

"Regimentspionierabteilung." Letztere kann auch außerhalb des Regimentes verwendet werden; die Hälfte, mindestens Pioniere, müssen aber beim Regimente (selbständigen Bataillon) bleiben. Jeden Kompagniemunitionswagen ist: 1 Krampen oder 1 Schaufel abwechselnd, Zugslaterne. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

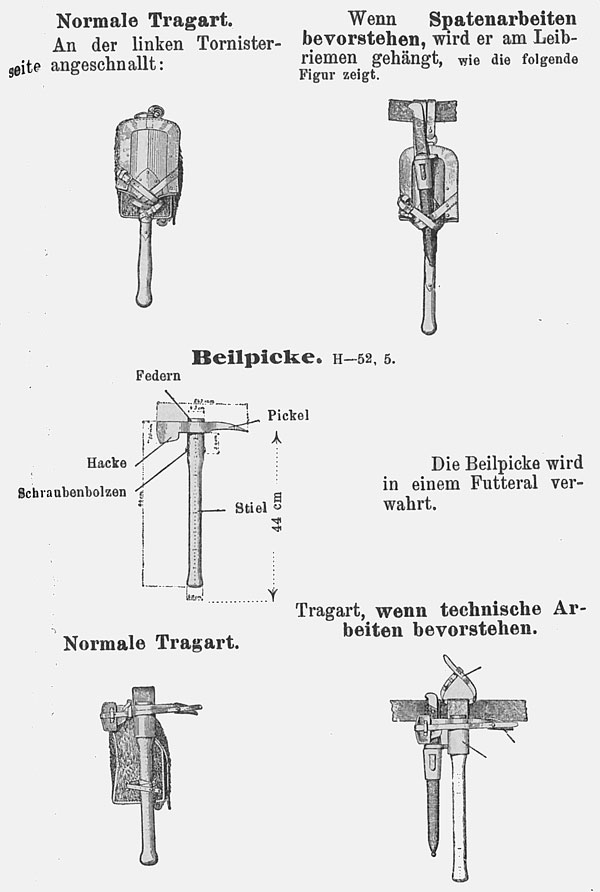

Spaten |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Jene Leute, welche mit Spaten und Beilpicke beteilt sind, tragen den Spaten am Leibriemen und die Beilpicke am Tornister. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Kavallerie |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Per Eskadron |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Per Regiment: 1 Blasbalg (für Schwimmsäcke) und ca. 30 Gummiflecke zum Reparieren derselben. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Pionierzug |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

( 1 per Kavallerieregiment): 1 Offizier, 24 Reiter |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

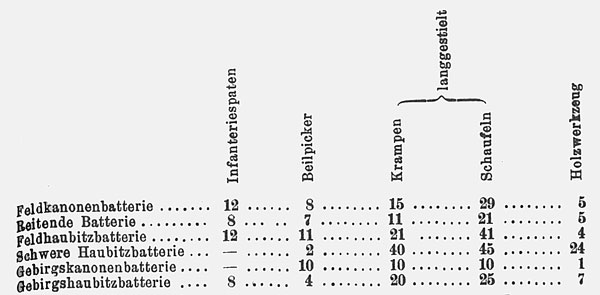

Artillerie |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Sappeur - und Pionierkompagnie |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

8 Drahtscheren, 192 langgestieltes

Werkz., 1600 Eisendraht. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Feldausrüstung zerfällt in die

Zugs- und Kompagnieausrüstung. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Kompagnieausrüstung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Auf dem Kompagnierequistitenwagen verladen, hat Schatullenfeldschmiede, Requisiten zum Bau einer Not- und halbpermanenten Brücke etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Zwei Zugsrequisitenwagen marschieren im Gefechtstrain; der Kompagnierequisitenwagen und zwei Zugsrequisitenwagen sind im Provianttrain eingeteilt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Die Vermehrung der Werkzeuge und Sprengmittel bei der Sappeurkompagnie geplant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

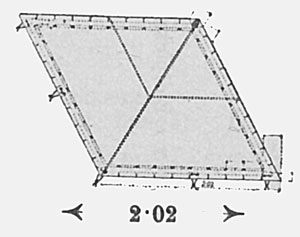

Tragbare Zeltausrüstung |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Form eines Zeltblattes |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Infanterie- und Jägertruppe |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Feldartillerie |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Jede Kanonenbatterie hat 29 Zeltgarnituren (à 4

Zeltblätter samt Zugehör) Jede Garnitur ist für 6 Mann oder 2 Offiziere bestimmt. Fortgebracht werden: 25 Zeltgarnituren in der Truppenkolonne 3 Zeltgarnituren im Gefechtstrain 1 Zeltgarnitur im Bagagetrain |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Verwendung |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

In Feindesnähe nur aus 4, eventuell 2 Zeltblättern |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Größere Zelte (Maximum für Halbzüge) bei warmen und trockenem Wetter, so daß mehrere Öffnungen an der Längsseite gelassen werden können; aus 2 Zeltblättern bei sehr unebenem Boden, für einzelne Rotten und Offiziere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Raumverhältnisse: Auf 2

Zeltblätter rechnet man 3 Mann, daher ist Infanterie in der Lage,

den berittenen Truppen leihweise Zelte abzugeben. Rüstung in die Zelte. Aufstellung: erste Zeltreihe jedes Zuges so weit von den Gewehrpyramiden, daß genügend Raum zur Formierung des Zuges vorhanden ist (mindestens 5X). Wetterseite und Wind beachten! Zeltausgänge sollen i. d. R. der Formierungslinie zugewendet sein. Die tragbare Zeltausrüstung hat im Felde grundsätzlich beim Manne zu verbleiben. Sobald es jedoch zur Förderung der Marschleistungen oder vor dem Eintritt ins Gefecht für zweckmäßig erachtet wird, kann seitens des Kolonnenkommandanten das vorübergehende Ablegen entweder der Zeltausrüstung allein, oder auch des Tornisters dann angeordnet werden, wenn die Fortbringung dieser Ausrüstungssorten auf Fuhrwerken gesichert ist. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Für die Armee im Felde werden Zelte für 10 und 30 Mann einzelnen höheren Kommanden und Reserveanstalten zugewiesen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Brückentrain nnd Pionierreserveanstalten, |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Es entfallen per Pionierbataillon mehrere

Kriegsbrückenequipagen. Außerdem eine gewisse Reserve vorhanden. Material á 53 m Normalbrücke. Die Kriegsbrückenequipage hat 14 Fuhrwerke (8 Balken-, 4 Bock- und 2 Pontonwagen mit zusammen 16 Pontonteilen [10 Vorder- und 6 Mittelstücken] und 8 Böcken samt Belag etc.). |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

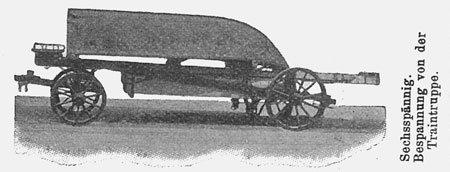

| Balkenwagen Nr. 1 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| bringt hauptsächlich Geräte für die Brückendecke je eines Brückenfeldes - 1 Pontonvorderstück, 1 Anker und Wasserfahrrequisiten - fort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

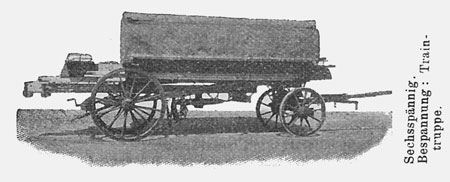

| Bockwagen Nr. 9 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| bringt Geräte fort für | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2 Böcke (stehende Unterlagen), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 Landschwelle als Endunterlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 Pontonmittelstück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Seilwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

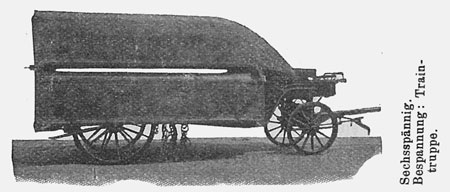

| Pontonwagen Nr. 13 und 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| bringt je 1 Ponton vorder-, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 Pontonmittelstück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Anker- und Ankerseile etc. fort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| dann die Professionistenwerkzeuge in den Wagenkasten verladen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Zeugsreserven,

im Kriege bei den Kriegsbrückenequipagen

eingeteilt. Aufgabe im Frieden: Verwaltung der Pionierausrüstung und des Kriegsbrückenmaterials. Die Bespannung erfolgt von eigens hiezu bestimmten Traineskadronen. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Schanzzeugkolonnen werden in Divisionsschanzzeugkolonnen umgewandelt. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Flüchtige Feldbefestigungen |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

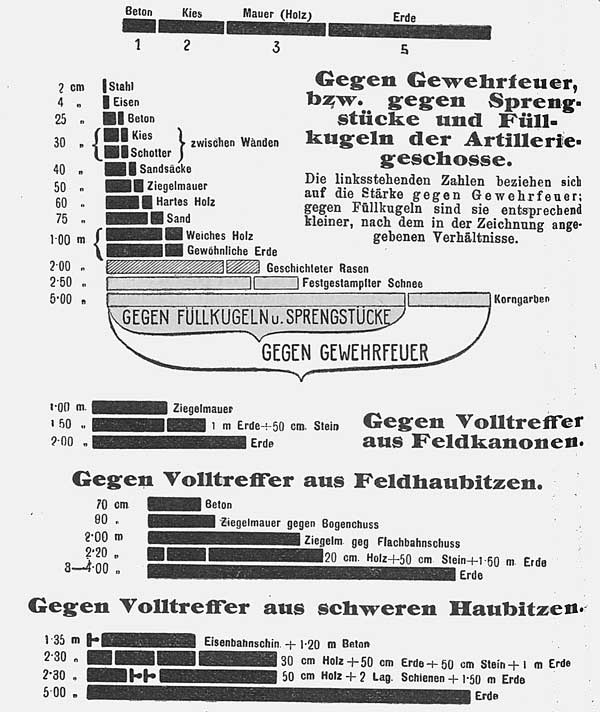

Die Daten über Befestigung sind verschiedenen Veröffentlichungen und den Regiments fremder Staaten entnommen. Unsere Feldbefestigungsvorschrift steht noch in Erprobung. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Notwendige Deckungsstärken |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

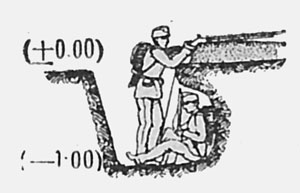

Durchschnittliche Anschlag - (Feuer-) Höhen |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Anschlaghöhe des Soldaten |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Aufstellungsraum beim Schießen |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Arbeitseinheiten |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Arbeitszeiten mit Spaten, bzw. mit langgestieltem Werkzeuge. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Spaten.

Damit bezeichnet man gewöhnlich zwei Mann wovon der eine mit einem

Spaten ausgerüstet ist. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Leistung einer Infanteriekompagnie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Schützendeckungen — für

den ganzen Gefechtsstand 220 m in ca. 5 Stunden, bei Anstellung 1

Spaten pro 2 1/2x (pro Mann ca. 90 cm) oder Untertritte für Reserven ca. 60 m in ca. 4 Stunden (Dichteste Anstellung 2 Spaten auf l 1/2 x) Verbindungen ca. 250 m in 1/2 Tag (5 Stunden) bei Anstellung 1 Spaten auf 2 1/2X |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Arbeiteranstellung:.

Es entfällt: bei Schützendeckungen 1 Spaten (Rotte) per 2 1/2 x, Untertritte für Reserven 2 Spaten auf ll/2X; Verbindungen 1 Spaten auf 21/2X. Bei Arbeiten außerhalb der Wirkung des feindlichen Feuers stehen die Leute einige Schritte hinter dem markierten vorderen Grabenrande. (Bei langgestielten Schaufeln 2 Mann auf 3X). Gewehre und womöglich auch Rüstung hinter dem rückwärtigen Grabenrande ablegen, erstere mit Kolben gegen Graben. 1. Glied tritt hierauf an markierte Linie vor und traciert mit Spaten Grabenrand. Infanteriepioniere, verstärkt durch 8 bis 12 Beilpickenmänner (wenn tunlich unter Kmdo. eines Offiziers), schaffen Holz (3—5 cm starke Äste) für Eindeckungen herbei. Eventuell gleichzeitig Vorfeldlichtung. 2. Glied. Ein Teil bleibt bei Gewehren. Ein Teil wird zu Vervollständigungsarbeiten verwendet. Auf Aviso wird Aushebung begonnen, Erde nach vorwärts geworfen, u. zw. zuerst in Tiefe, um entsprechende Deckung baldigst zu erreichen, — dann nach Breite arbeiten. Ablösung, bzw. Arbeiterwechsel nach ca. einer halben Stunde. Mit geringsten Herstellungen beginnen, sie nach und nach erweitern und verstärken. Wo gegnerische Einwirkung möglich, muß Aufnahme des Kampfes in jedem Stadium möglich sein. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Wirkung Hauptsache; daher Reihenfolge der Arbeiten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Festlegen der Schußdistanzen. Distanzskizzen anfertigen.

Schußdistanzen im Terrain bezeichnen: Strohwische, Äste, Steinhaufen

etc. Für Gewehrfeuer wenigstens Grenzen der kleinen und mittleren Schußdistanzen markieren, für Artilleriefeuer womöglich Ertragsgrenzen der Granate und Schrapnell und Distanzen zu günstigen feindlichen Artilleriepositionen, sowie zu eingesehenen taktisch wichtigen Räumen. Herrichtung von Gewehrauflagern, beziehungsweise Geschützaufstellungsplätzen, ferner bei längeren Aufenthalten und wenn zulässig: Etablierung von Beobachtungsmitteln, möglichst unauffällig. Observatorien auf Bäumen, Häusern, Türmen, eventuell Leitern anbringen sowie Geländer. Signal- und telephonische Verbindung zur schießenden Abteilung. In Verteidigung muß Beobachter völlig gedeckt und maskiert sein Freimachen des Schußfeldes. Womöglich innerhalb der kleinen Gewehrschußdistanzen, jedoch Masken und wirksam bestrichene Annäherungshindernisse belassen! Gewonnenes Material verwenden. Getreide und Gras bis auf 100 m beseitigen, wegen Brandgefahr. Hölzerne Gegenstände niederbrennen oder niederreißen. Vorsorgen für Munitionsnachschub. Erst wenn die eigene Wirkung sichergestellt ist, Abschwächung des feindlichen Feuers durch: |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Masken höchst

wichtig, ohne eigenen Ausschuß zu behindern. Womöglich vom

Vorterrain aus überprüfen! Natürliche Terraindeckungen am günstigsten; Strauchwerk, Hecken, Dämme etc. Künstliche Masken in unregelmäßigen Abständen vor der Kampflinie anlegen; Aste, Erdaufwürfe etc. Laub und Gras wirken nur frisch, daher erneuern. Gestalt der Kämpfer selbst maskieren durch Einstecken von Zweigen, Gras, Getreide in die Kappen und Rüstungssorten, Bedecken der Montur mit Staub, Lehm etc. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Scheinbauten. Zur Täuschung

und Feuerablenkung des Gegners; dürfen nicht im Streuungsbereiche

der eigenen Aufstellungen liegen und den Eindruck wirklicher

Befestigungen hervorrufen. Ergänzung durch Scheinarmierung, Scheinbesatzungen, Gewehr- und Kanonenschläge. Veränderung und Versetzung von Terrainmasken — bei längerem Verweilen in einer Stellung zweckmäßig. Vom Vorterrain aus überprüfen ! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Verbindungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Verbesserung und Ergänzung der Kommunikationen, besonders zur

Verschiebung von Reserven und im Rücken. Wegengen verbreitern, gedeckte Kolonnenwege abstecken, Brücken etc. Wegweiser, Laternen. Schaffung gedeckter und verdeckter Annäherungen im Kampfstellungbereiche, Masken! Telegraphische und T e 1 e p h o n Verbindung und eventuell optisch |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Hindernisse müssen unter eigenem wirksamen

Feuer liegen Anlage entweder im offensiven Sinne (Lücken lassen!),

so daß eignes Vorgehen möglich ist, oder defensiv, wenn eine reine Verteidigung beabsichtigt ist. Stets natürliche Hindernisse einbeziehen. (Im russisch-japanischen Kriege legte man die Hindernisse auf ca. 50 bis 100 m vor die Kampflinie.) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Drahthindernisse am wirksamsten, besten und raschesten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Beseitigung der Hindernisse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Eventuell durch Artilleriefeuer vorbereiten. Einfachste und rascheste Beseitigung: Sprengen. Drahthindernisse mit Drahtschere. Verhaue womöglich in Brand setzen etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Übersetzung der Hindernisse; wenn selbe nicht beseitigt werden können, Stroh-, Heubündel, Bretter, Sandsäcke, Leitern etc. zu Hilfe nehmen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Landtorpedos sind

Minen mit Kontakt- und Beobachtungszündern. Physische und große moralische Wirkung. Wertvoll bei Nacht, sowie bei schlechter Übersicht als Alarmsignale. Anlageorte unauffällig markieren und allen Kommandanten bekanntgeben! Zeit- und Arbeitererfordernis gering. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

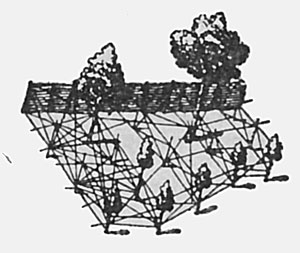

Verhaue: nur

wirksam, wenn Astwerk wenig biegsam — daher fast alle Nadelhölzer ungeeignet. Verstärken durch Minen und Drahtverstrickungen. Hindern mitunter eigenes Feuer. Erfordern viel Zeit. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Deckungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Natürliche Deckungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

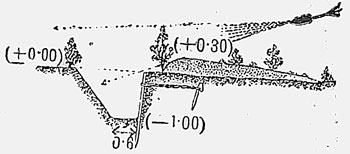

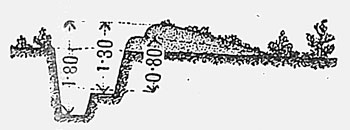

| Gewehrauflager und

Armstützen schaffen, Munition bereitstellen, Deckungsverhältnisse

verbessern. Schützendeckungen. Vorfeld übersehen und bestreichen. Wenn Zeit vorhanden, grundzätzlich für stehende Schützen anlegen, bzw.vervollständigen. Trasse nach Terrain, jedoch möglichst senkrecht zur Hauptschußrichtung. Ausnahmsweise etagenförmig übereinander. Ausdehnung per Mann der feuernden Linie mindestens 0.6 m Frontraum. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

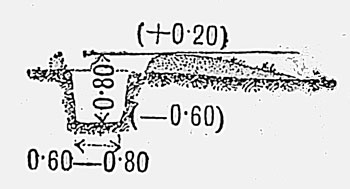

Anlage |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

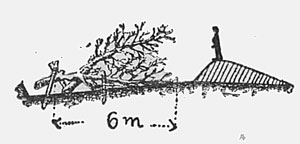

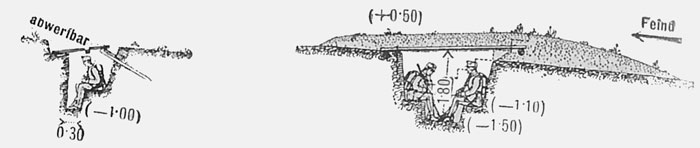

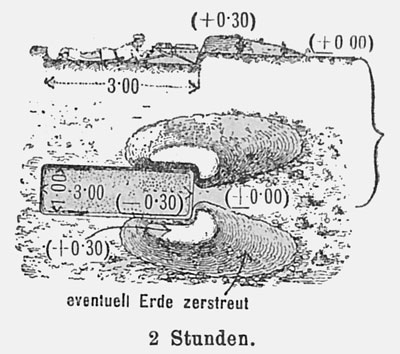

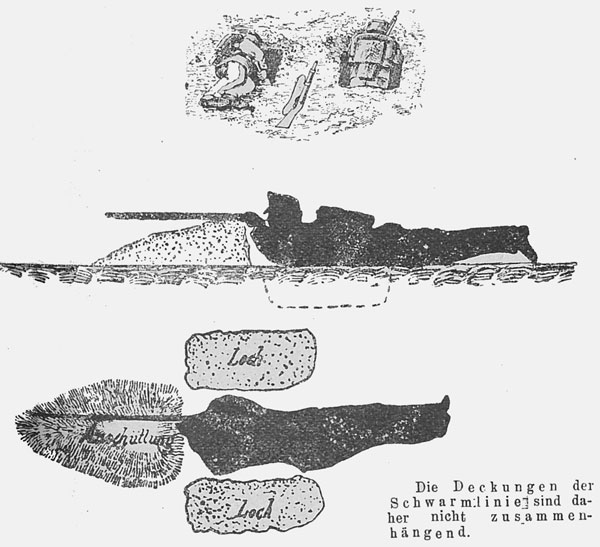

Schützenmulden. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Profil flach, für liegende Schützen. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Mit Spaten 15 bis 30 Minuten |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Schützenlöcher |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Profil steil |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Ausschußverhältnisse, verfügbare Zeit, Gestaltung des Terrains entscheiden: |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

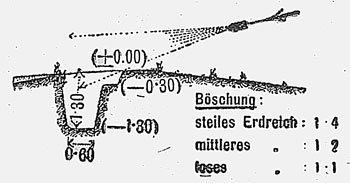

Gräben schmal, jedoch Grabensohle mindestens 60 cm breit. Grabenwände steil, speziell innere (feindwärtige) Grabenwand sehr steil. Außenböschungen flach wegen Artillerievolltreffer |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

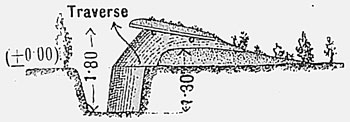

Schützengräben,

entstehen durch Zusammenschließung und Ausgestaltung vorstehender

Deckungen, oder werden direkt als solche ausgeführt. Länge höchstens für eine Kompagnie. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Frontausdehnung: per Mann ca. 90 cm; für 1 Kompagnie 200 bis 220m. Höhere Aufzüge bei felsigem Untergrund, sowie notwendiger Beherrschung des Vorterrains. Bei gefrorenem, steinigem Boden Säcke, Kisten verwenden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

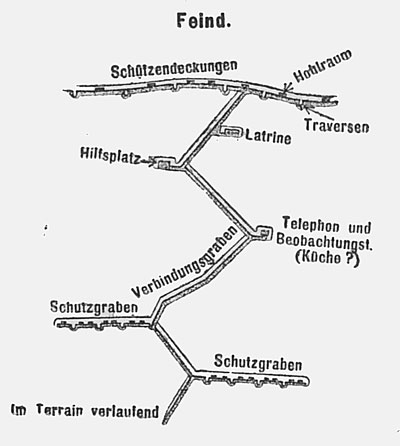

Schutzgräben für Reserven wenn natürliche Deckungen fehlen. Oft an Flügeln der Kampfstellung. Ähnlich wie Schützendeckungen, jedoch keine Verteidigungseinrichtung. Traversen! Ausfallstufen! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Verbindungsgräben

zwischen Kampfstellung und Reserven, wenn keine

Deckung vorhanden ist und Maskierung unzureichend. Im Zickzack, nach

rückwärts, so daß sie vom Feinde nicht enfiliert werden. (Latrinen,

Telephonstationen, Hilfsplätze in den Brechungspunkten. Deckung: manneshoch Breite: zwei Männer müssen einander ausweichen können. Profil: ähnlich Schützengräben |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

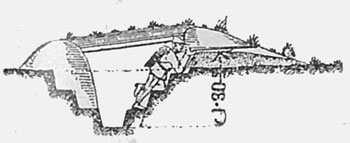

| Maschinengewehre.

Solange selbe nicht verwendet werden: in eventuell eingedeckte

Schützengräben stellen! z.B. Gewehrdeckung für liegende Schützen. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Grundsätze für Deckung

wie bei Schützendeckungen. Unauffälligkeit des Emplacements wichtig! Feuerhöhe zwischen 25 bis 60 cm. Feste Unterlage; Erde stampfen, eventuell Bretter. Boden vor und unter Mündung mit Wasser begießen, um Staubwirbel zu verhindern. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Arbeitsvorgang im wirksamen feindlichen Feuer. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die mit Spaten ausgerüsteten Männer

legen Gewehr mit Lauf feindwärts neben sich und schaffen sich vor

allem - liegend arbeitend - eine Kopfdeckung, zu welcher sie die

Erde von links nach rechts entnehmen; dann arbeiten sie die Erde

unter sich hinweg, die Erde nach vorne werfend. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Von sich wegarbeitend |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Zu sich heranarbeitend |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Hierauf geben die Arbeitenden die Spaten an jene Leute, welche mittlerweile den Feuerkampf geführt haben und beginnen selbst zu feuern. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||